CAMPAGNE DE FRANCE 1814 (3

b)

16 - 31 mars 1814

Vous pouvez cliquer sur les panoramas pour les agrandir !

Campagne de France (1) : novembre 1813-

janvier 1814

Campagne

de France (2 a) : 1er- 14 février 1814

Campagne de France (2 b) : 15-28 février 1814

Campagne de France (3 a) : 1er - 15 mars

1814

Campagne de France (3 b) : 16-31 mars 1814

Campagne de

France (4) : avril 1814

Campagne de France dans le Sud-Est

Campagne de France dans le Sud-Ouest

Ce qui précède Campagne de France (3 a) : 1er - 15 mars 1814

16/03/1814

Epernay

16/03/1814 Cormeron - Nogent

18/03/1814 Saint-Georges

19/03/1814 Plancy - Méry

19/03/1814

Châtillon

20-21/03/1814

Arcis-sur-Aube

21/03/1814

Epernay

22/03/1814

Orconte

23/03/1814 Maubeuge

23/03/1814

Saint-Dizier

24/03/1814

Doulevant

24/03/1814

Cense de Blacy

25/03/1814

Fère-Champenoise

26/03/1814 Gand

27/03/1814

Meaux

27/03/1814

Saint-Dizier

28/03/1814

Doulevant

29/03/1814

Dolancourt

30/03/1814

Paris -

Clichy -

Invalides

30/03/1814

Sens

31/03/1814

Paris

31/03/1814

Courtrai

16 mars 1814 : attaque d'Epernay

Dans le temps que l'empereur Napoléon, avec le

gros de l'armée française, prenait quelques jours

de repos à Reims après en avoir chassé le corps

allié du comte de Saint-Priest, un parti russe se

présentait devant Épernay, ville ouverte sur la

Marne, et défendue seulement par soixante gardes

nationaux. Toutefois les habitants s'étant joints

à eux, ces intrépides citoyens firent si bonne

contenance, que l'ennemi se retira. Mais il revint

bientôt soutenu de forces plus imposantes, et

attaqua vivement Épernay de tous côtés. Le combat

dura plusieurs heures sans que les coalisés

pussent pénétrer dans la ville dont les issues

avaient été barricadées. Vainement ils sommèrent

plusieurs fois les habitants, leur courage fut

inébranlable ; et le lendemain ils contenaient

encore l'ennemi à l'extérieur, lorsque Napoléon

venant de Reims avec l'armée les délivra. Pour

témoigner sa satisfaction aux habitants de leur

courageuse résistance, Napoléon donna la

décoration de la légion d'honneur à M. Moët, maire

de la ville, dont le patriotisme et l'activité

avaient particulièrement contribué à cette

glorieuse défense.

16 mars 1814 Cormeron - Nogent

Pendant que l'empereur Napoléon poursuivait

l'armée coalisée de Silésie entre la Marne et

l'Aisne, l'armée austro-russe faisait rétrograder

de l'Aube sur la Seine le maréchal Macdonald,

laissé devant elle avec vingt-cinq mille hommes.

Le 16 mars, la division Levai, postée au village

de Cormeron, dans la plaine de l'Échelle vers

Provins, fut attaquée par le prince Eugène de

Wurtemberg, mais conserva sa position, malgré la

supériorité de l'ennemi. Dans le même temps la

division Duhesme repoussait vigoureusement de la

forêt de Sourdun deux divisions russes qui s'y

étaient portées. Le même jour, le prince royal de

Wurtemberg cherchait à passer la Seine à Nogent.

Huit cents hommes qu'il jeta sur la rive droite

furent contraints de se rembarquer dans le plus

grand désordre, culbutés, par le général Matère,

du corps du général comte Gérard. Le lendemain, le

maréchal Macdonald, instruit d'un mouvement de

l'ennemi sur sa gauche, et craignant d'être

débordé, se replia sur Provins.

18 mars 1814 Saint-Georges

Lorsque

l'empereur Napoléon avec le gros de l'armée

française tenait en échec les armées coalisées

entre Seine et Marne, le maréchal Augereau, sur

les bords du Rhône, couvrait Lyon et s'opposait

aux progrès des coalisés sur ce point. Le 18 mars,

les Autrichiens attaquent la division Pannetier,

postée au village de Saint- Georges, tenant la

droite du corps d'armée français. Jusqu'à la nuit

on se bat de part et d'autre avec des succès

variés, et le général Pannetier conserve sa

position. Mais le maréchal Augereau, menacé d'être

tourné par sa gauche, profite de l'obscurité pour

se retirer sur Limonest. (voir page à part pour

les autres fronts : encore à réaliser)

19 mars 1814 Plancy - Méry

L'empereur Napoléon venait de quitter l'armée

coalisée de Silésie sur l'Aisne pour marcher

contre l'armée austro-russe, qui, ayant passé la

Seine, poussait devant elle les troupes sous les

ordres du maréchal Macdonald. L'armée impériale

marchait sur deux colonnes d'Épernay sur Troyes.

Le 18 mars, le général Sébastiani avec la première

trouve, à la hauteur de Courtemain, une division

de Cosaques ; il les charge, leur fait un grand

nombre de prisonniers et parvient jusqu'au pont de

Plancy, qu'avec l'aide des habitants il rétablit

et franchit. Malgré une vive canonnade, il poussa

l'ennemi l'épée aux reins jusqu'au village de

Pouan, où la nuit arrêta sa poursuite. Dans le

même temps, la seconde colonne, où était

Napoléon,arriva près de Méry , dont elle trouva le

pont coupé. La canonnade s'engagea vivement; mais

le général Letort avec les dragons de la Garde

ayant passé l'Aube à gué, détermina la retraite de

l'ennemi qu'il ne put atteindre, et parvint

seulement à s'emparer d'un équipage de pont de

treize pontons.

19 mars 1814 : échec et fin du congrès de Châtillon

Entre-temps, les négociations de Châtillon continuent : le 19 mars, Caulaincourt remet aux Coalisés un contre-projet dans lequel Napoléon accepte le retour aux limites de l'ancienne France avec en plus la Savoie, Nice et l'île d'Elbe, et à condition que le pince Eugène garde la couronne du royaume d'Italie, dont l'Adige serait la frontière du côté de l'Autriche.

Ce contre-projet est rejeté par les Coalisés, qui considèrent que la France resterait trop puissante. Le congrès de Châtillon prend donc fin le 19 mars.

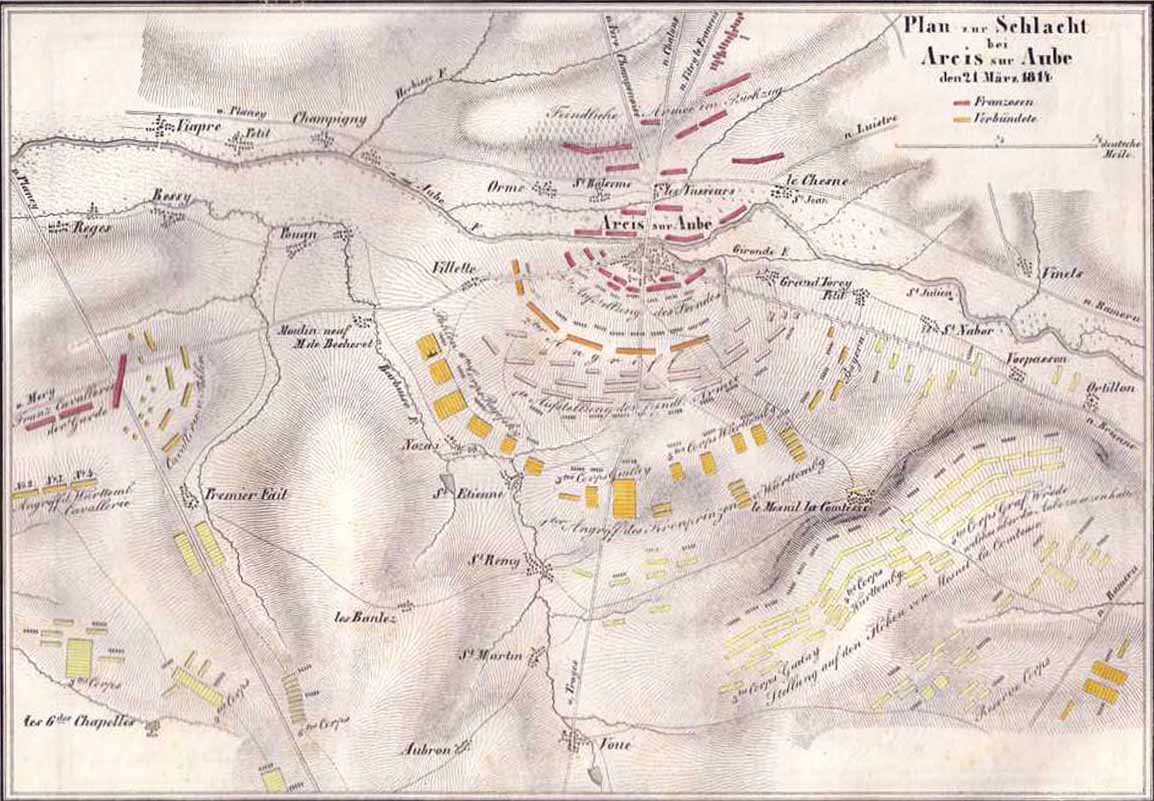

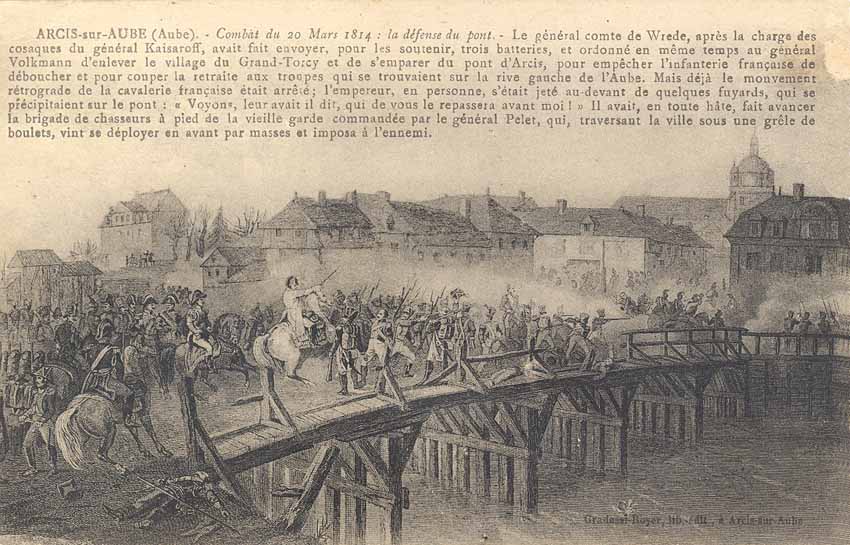

20

mars 1814 : bataille d'Arcis-sur-Aube

Carte de Kaussler.

Ayant échoué dans son attaque sur Laon (9 mars), l'empereur Napoléon, après avoir pourvu à la défense de l'Aisne contre l'armée coalisée de Silésie, retourna sur ses-pas pour se porter encore une fois sur la Seine, où il avait laissé vingt-cinq mille hommes sous le maréchal Macdonald, duc de Tarente, pour retarder la marche de l'armée austro-russe sur Paris.

Le prince de Schwartzenberg, généralissime de la coalition, commandant en personne cette armée, passant sur la rive droite de la Seine avait contraint le duc de Tarente à se replier sur Provins, lorsqu'il reçut un courrier du feld-maréchal Blücher qui l'informait du résultat de la bataille de Laon et de l'approche de Napoléon. Le prince, croyant trouver une occasion favorable pour livrer bataille à son adversaire, affaibli par son expédition sur l'Aisne, et qu'il supposait serré de près par le feld-maréchal Blücher, concentra son armée, forte alors d'à peu près cent mille hommes, aux environs d'Arcis-sur-Aube, dans l'intention de se porter sur la Marne et d'y arrêter le mouvement de Napoléon. Mais au moment où il se berçait de cette flatteuse espérance, celui-ci avait passé cette rivière et déjà repliait les avant-postes de l'armée austro-russe sur l'Aube. Le généralissime, dérouté par la rapidité de cette marche, instruit d'ailleurs que le feld-maréchal Blücher, restant maladroitement de l'autre côté de la Marne, ne l'avait point suivie, renonça à son premier projet et prit le parti de se retirer vers Bar-sur-Aube, dans la position de la Rothière, où la fortune lui avait été plus favorable qu'ailleurs (1er février). Cependant à peine son mouvement rétrograde était-il commencé, que l'attaque des Français lui ayant fait connaître qu'ils voulaient se porter par Plancy et Mery sur Troyes, afin de déborder sa gauche et de menacer ses communications, il revint à son premier plan et résolut de marcher au-devant d'eux pour arrêter leur mouvement tournant. En conséquence, il arrêta ses colonnes en retraite et les reporta sur Arcis.

Napoléon, trompé par le peu de résistance qu'il avait trouvé pour arriver sur la Seine et l'Aube et par différends rapports qui affirmaient que l'ennemi se retirait, le supposa en pleine retraite, et résolut, après les combats de Plancy et de Mery (19 mars), de le pousser à outrance. Napoléon ayant laissé la majeure partie de ses forces sur l'Aisne et la Marne, n'avait pas alors avec lui au-delà de seize mille hommes. Mais certain que le duc de Tarente, posté entre Villenoxe et Provins, pouvait avec vingt mille hommes le joindre dans la journée du lendemain, il ordonna au général Sébastiani, commandant les divisions de cavalerie Exelmans, Colbert et Letort, et à l'infanterie du maréchal Ney, prince de la Moskowa, de se porter sur Arcis le 20 mars au matin.

A peine le général Sébastiani était-il en mouvement qu'il eut connaissance du changement de résolution de l'armée ennemie. Il en prévint sur-le-champ Napoléon, qui refusant d'y croire persista dans l'exécution des ordres donnés. A dix heures du matin, le prince de la Moskowa prit position au-delà d'Arcis; le général Sébastiani poussa une reconnaissance sur Troyes et établit ses avant-postes en présence des coalisés, qui déjà paraissaient en force. Ces deux officiers, jugeant que l'offensive des coalisés était très réelle, en instruisirent en toute hâte Napoléon, qui toujours incrédule se mit toutefois en marche pour Arcis, où il arriva à une heure, devançant l'infanterie de la Garde. Malgré de nouveaux rapports, doutant toujours que le prince de Schwartzenberg eût l'intention que lui supposaient le prince delà Moskowa et le général Sébastiani, il envoya un de ses officiers d'ordonnance observer les mouvements des coalisés. Cet officier ayant rapporté qu'il n'avait aperçu que quelques milliers de cosaques, Napoléon ne perdit rien de sa sécurité.

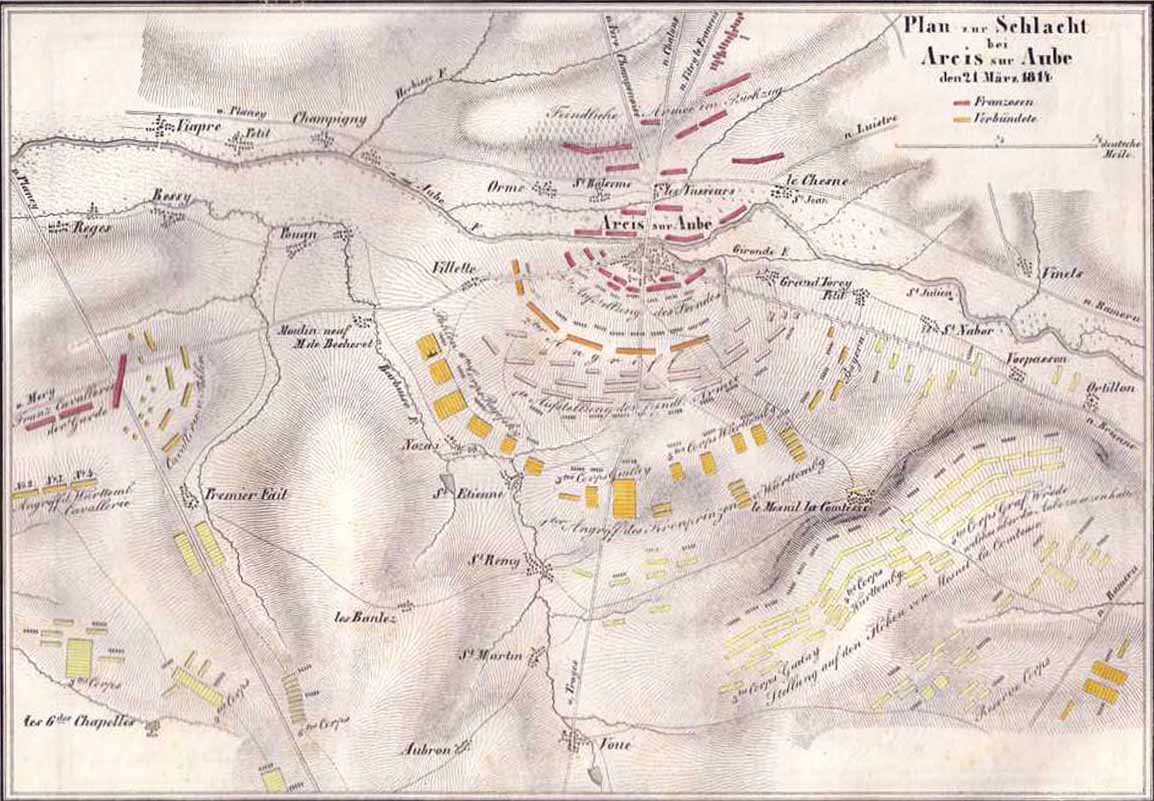

Mais dans ce même moment toute l'armée austro-russe était en mouvement, ayant déjà formé ses colonnes d'attaque; elle marchait sur Arcis et repliait nos avant-postes. La cavalerie ennemie, décuple de la nôtre, culbuta la division Colbert et ramena celle du général Exelmans. Dans le même temps, un corps d'infanterie attaquait le prince de la Moskowa et cherchait à pénétrer dans Arcis pour s'emparer des ponts et couper la retraite à tout ce qui se trouvait sur la rive gauche. Déjà les fuyards, poussés par la cavalerie ennemie, se précipitaient sur les ponts qu'ils allaient encombrer, lorsque Napoléon, qui était accouru lorsqu'il ne put plus douter de l'attaque, mettant l'épée à la main, se jeta au-devant d'eux : « Voyons, dit-il, qui de vous le repassera avant moi ! » Ces paroles suffirent pour arrêter le désordre. Au même instant, 4a division de Vieille Garde du général Friant étant arrivée, traversa rapidement l'Aube, et se formant au dehors d'Arcis, arrêta les assaillants et ramena la confiance des troupes enfoncées.

Tandis que notre droite était repoussée dans Arcis, le prince de la Moskowa, à la gauche, avec moins de cinq mille hommes, soutenait au village de Torcy les efforts réitérés des masses ennemies. Torcy fut enlevé, mais repris immédiatement par la division Boyer. Comme la possession de ce poste pouvait seule ouvrir la route d'Arcis, le général bavarois de Wrede, commandant sur ce point, le fit attaquer trois fois par des troupes fraîches, sans obtenir aucun avantage. Il commençait à se décourager, et ses attaques mollissaient lorsque le prince de Schwartzenberg l'ayant fait soutenir par un corps de grenadiers et deux divisions de cuirassiers russes, le combat se renouvela avec une nouvelle fureur. Vingt mille hommes en assaillirent cinq mille, mais vainement; le feu doubla seulement d'intensité malgré la nuit: bientôt Torcy devint la proie des flammes, mais les Français qui le défendaient n'en furent point ébranlés. Le général de division Janssens, officié de mérite, fut blessé mortellement dans l'une de ces attaques.

Pendant ce temps, notre cavalerie déployée dans la plaine entre les routes de Plancy et de Troyes, échangeait avec des succès variés plusieurs charges contre celle de l'ennemi. A neuf heures du soir, le général Sébastiani ayant reçu un renfort de deux mille chevaux qu'amenait le général Lefebvre-Desnouettes, exécuta une charge générale, écharpa les Cosaques qui se trouvaient en première ligne, et culbuta la gauche de l'ennemi. Cette charge eût eu un résultat décisif, si toute la cavalerie coalisée ne se fût portée sur ce point, et ne l'eût arrêtée. Le combat cessa alors de part et d'autre, et les deux partis établirent leurs bivouacs.

La nuit du 20 au 21 se passa tranquillement. Napoléon, malgré les apparences, conservant sa première opinion, pensait encore que l'action qui venait d'avoir lieu n'était que le dernier effort du prince de Schwartzenberg pour couvrir sa retraite. Il espérait donc pouvoir connaître au jour la direction prise par les colonnes coalisées, et se mettre à leur poursuite, appuyé par les troupes du duc de Tarente, qui avaient reçu l'ordre d'accélérer leur marche.

Panorama du champ de bataille d'Arcis-sur-Aube, d'abord vu du côté allié, puis du côté français.

Le 21, à dix heures du matin, Napoléon ordonna au général Sébastiani d'attaquer sur le champ les troupes qu'il avait devant lui, et au prince de la Moskowa de le soutenir avec son infanterie pour rendre le choc décisif. Après une courte canonnade, nos têtes de colonnes parvinrent à la crête du plateau, d'où elles découvrirent toute l'armée coalisée, en ordre de bataille, ayant tout son front couvert d'une artillerie formidable.

Quelle que fût l'énorme disproportion des forces ennemies, nos troupes n'en furent point intimidées. La cavalerie aborda rudement celle des coalisés, qui couvrait leur gauche, la fit plier, et l'aurait fort mal menée, si la seconde ligne ne fût accourue à son secours.

Cependant le prince de la Moskowa et le général Sébastiani, jugeant que l'ennemi était assez nombreux pour les occuper de front et envoyer en même temps un corps considérable s'emparer d'Arcis, informèrent Napoléon de l'état des choses et l'engagèrent à ne point persister dans son dessein d'attaquer avec des forces si inégales. Il se rendit enfin à l'évidence, et ordonna la retraite. Elle se fit en échiquier vers l'Aube, et le général Sébastiani la protégea à l'arrière-garde.

Si le prince de Schwartzenberg eût eu de la résolution, l'armée française courait risque d'être détruite. Ayant derrière elle le passage de l'Aube et un long défilé après les ponts, sa retraite devait être lente, difficile, et par cela aisée à troubler. Mais le général ennemi, qui n'agissait que méthodiquement, dès qu'il eut aperçu le mouvement rétrograde des Français, au lieu de les suivre vivement, assembla un conseil dé guerre pour décider le mode de poursuite; puis enfin, lorsqu'après une longue discussion on parvint à être d'accord, il fallut que le généralissime, qui n'avait fait ses dispositions que pour recevoir la bataille, régularisât son nouveau mouvement avant de le commencer. Bref, il perdit tant de temps, que toute l'armée française aurait repassé l'Aube sans brûler une amorce, si Napoléon, qui craignait d'être serré de trop près dans son passage du défilé, n'eût laissé le maréchal Oudinot', duc de Reggio, pour défendre Arcis. L'armée coalisée se porta enfin en avant; mais ses attaques furent si maladroitement dirigées, si mollement exécutées, que le duc de Reggio se maintint longtemps, lorsqu'il aurait pu être enlevé du premier choc. Enfin, voyant toute l'armée hors du défilé; il passa l'Aube à son tour, et en détruisit les ponts. L'ennemi ne poussa pas au-delà.

Ainsi se termina l'échauffourée d'Arcis-sur-Aube. L'armée française y perdit près de quatre mille hommes et trois canons ; mais elle dut s'estimer heureuse de ne pas payer plus cher la dangereuse situation où elle s'était trouvée.

Ce fut après cette action que l'empereur Napoléon, reconnaissant enfin qu'il n'avait pas des forces suffisantes pour lutter de front avec l'armée austro-russe, prit la résolution de se porter sur ses derrières, afin de l'inquiéter pour ses communications, et de la forcer à s'éloigner de la Seine. Il est vrai que par cette manœuvre il découvrait Paris, et laissait à l'armée de Silésie sur la Marne toute facilité pour s'en approcher; mais il comptait que les armées coalisées le suivraient dans son mouvement, et que les dispositions que le ministre de la guerre devait avoir prises pour la défense de la capitale, suffiraient pour la conserver contre l'attaque de quelque parti de cavalerie jusqu'à la réussite de ses manœuvres projetées. Après avoir tenté un coup de main sur Vitry, dont le gouverneur russe refusa d'ouvrir les portes, il se dirigea sur Saint-Dizier, où la division Piré, qui faisait tête de colonne, enleva un bel équipage de pont et fit neuf cents prisonniers.

Le prince de Schwartzenberg était incertain de la direction qu'avait prise l'armée française, lorsque le 22 mars on lui remit des dépêches du prince de Neuchâtel au duc de Tarente, trouvées sur un officier fait prisonnier par la cavalerie russe. Elles lui firent connaître les projets de Napoléon. Il réunit aussitôt un conseil de guerre, où il fut convenu qu'après s'être réunie sur la Marne à l'armée de Silésie, l'armée austro-russe, conjointement avec elle, se porterait sur les derrières et le flanc de l'armée française. Toutefois, et nonobstant la décision du conseil, les mouvements ordonnés par le généralissime indiquant plutôt l'intention de marcher sur Saint-Dizier que sur la Marne , l'empereur Alexandre, auquel on en fit l'observation, réunit chez lui le lendemain les principaux généraux russes, et là il fut décidé qu'au lieu de suivre Napoléon, les armées coalisées se porteraient directement sur Paris, sans s'inquiéter de l'armée française, à laquelle on donnerait le change en la faisant suivre par un fort parti de cavalerie. Le roi de Prusse ayant approuvé ce nouveau projet, le prince de Schwartzenberg en fut prévenu, et ce dernier plan offensif termina la campagne.

Lorsque Napoléon s'aperçut qu'il n'était suivi que par un corps de cavalerie, il sentit qu'il n'était plus temps de s'opposer au mouvement de l'armée austro-russe sur Paris. Cependant il tenta d'arriver avant elle sous les murs de la capitale, à marches forcées, par Vandeuvre, Troyes et Sens; mais l'armée était à peine à Fontainebleau que les coalisés entraient dans Paris.

Le bouclier symbolisant la bataille d'Arcis-sur-Aube dans la Befreiungshalle de

Kelheim.

Après la bataille, de nombreux prisonniers français furent enfermés dans

l'église d'Arcis.

Quelques jours plus tard, ils furent même rejoints par des prisonniers de

Fère-Champenoise.

Le 21 mars 1814 : COMBAT D'ÉPERNAY

Nous avons vu au 16 mars comment la ville d'Épernay, par le seul secours de ses braves habitants, parvint à se maintenir contre l'ennemi jusqu'à ce qu'elle fût dégagée. Après le passage de l'empereur Napoléon, qui se portait avec l'armée de l'Aisne sur l'Aube, le général Vincent (En 1820, inspecteur de cavalerie), avec un corps volant de cinq cents hommes d'infanterie et cent vingt cinq chevaux, fut laissé dans cette ville pour entretenir les communications avec les corps des maréchaux Mortier et Marmont, restés devant l'armée coalisée de Silésie.

Le 21 mars, le général Tettenborn envoya au point du jour deux régiments de Cosaques avec deux pièces d'artillerie pour s'emparer d'Épernay. Bien que le général Vincent n'eût point de canon, espérant être soutenu parles maréchaux Mortier ou Marmont, il ne voulut point céder son poste, et disposa sa défense.

Secondé par la garde nationale de la ville, à laquelle le maire, M. Moët, communiquait sa patriotique ardeur, le général Vincent se maintint jusqu'à deux heures après midi; mais alors le corps ennemi du général Wintzingerode s'étant présenté par la route de Reims, et passant la Marne au gué de Damerie, le petit corps français fut coupé de la grande route de Château-Thierry. Le général Vincent, n'ayant pas un instant à perdre, se retira sur Dormans par la forêt de Vancienne, et abandonna Épernay. Les coalisés, irrités de la résistance des habitants dans les deux journées des 16 et 21 mars, livrèrent au pillage cette ville infortunée, à laquelle aucun excès ne fut épargné.

22 mars 1814 : l'Empereur est à Orconte

Le soir du 22 mars 1814, l'Empereur s'installe au château du Plessis à Orconte (entre Vitry et St-Dizier). Le château est alors la propriété de M. Le Blanc Bugnot.

Le 23 mars 1814 : ATTAQUE DE MAUBEUGE

Le duc de Saxe Weimar, commandant un corps allié de vingt-sept mille hommes, se porte sur Maubeuge, qu'il investit le 19 mars sur les deux rives de la Sambre, et établit des batteries, espérant emporter cette place par une brusque attaque.

|

La porte de Mons, à Maubeuge, non loin du monument à la victoire de Wattignies. |

|

Maubeuge, dont les anciennes fortifications tombaient en ruine, ne pouvait soutenir un siège, mais elle était à l'abri d'un coup de main. Elle avait pour garnison seulement mille hommes composés de gardes nationales, de douaniers et d'une compagnie de canonniers formée d'habitants. Mais dès que l'ennemi parut, tout dans la ville rivalisa de zèle et de dévouement: les femmes mêmes voulurent prendre part à la défende, et portèrent les munitions sur les remparts.

Le 23 mars, à trois heures du matin, les batteries ennemies ouvrirent leur feu sur la ville, qu'elles couvrirent de boulets et d'obus. Le colonel Schouller, directeur de la manufacture d'armes, et commandant de la place, riposta avec une supériorité telle qu'à midi la moitié des pièces de l'ennemi étaient démontées, ses plates-formes écrasées, et qu'un de ses magasins à poudre avait sauté.

Le duc de Weimar somma la place de se rendre; la réponse du colonel Schouller, officier de mérite, lui ayant fait connaître qu'il n'était pas homme à se laisser intimider, le feu continua jusqu'au soir; mais le duc, qui n'avait plus de munitions, profita de la nuit pour se retirer, un peu honteux de son équipée.

|

|

A gauche en venant de la ville, sous les arches, on trouve la plaque au Colonel Schouller. A droite, se trouve celle au géneral Fournier, défenseur de la ville un siècle plus tard.

AU COLONEL SCHOULLER GLORIEUX DEFENSEUR DE MAUBEUGE SIEGE DE 1814 |

23 mars 1814 :

l'Empereur est à St-Dizier

|

|

|

24 mars 1814 :

Cense de Blacy : les

Coalisés

décident de marcher sur Paris

|

|

|

|

24 mars 1814 :

Doulevant-le-Château

|

|

|

|

|

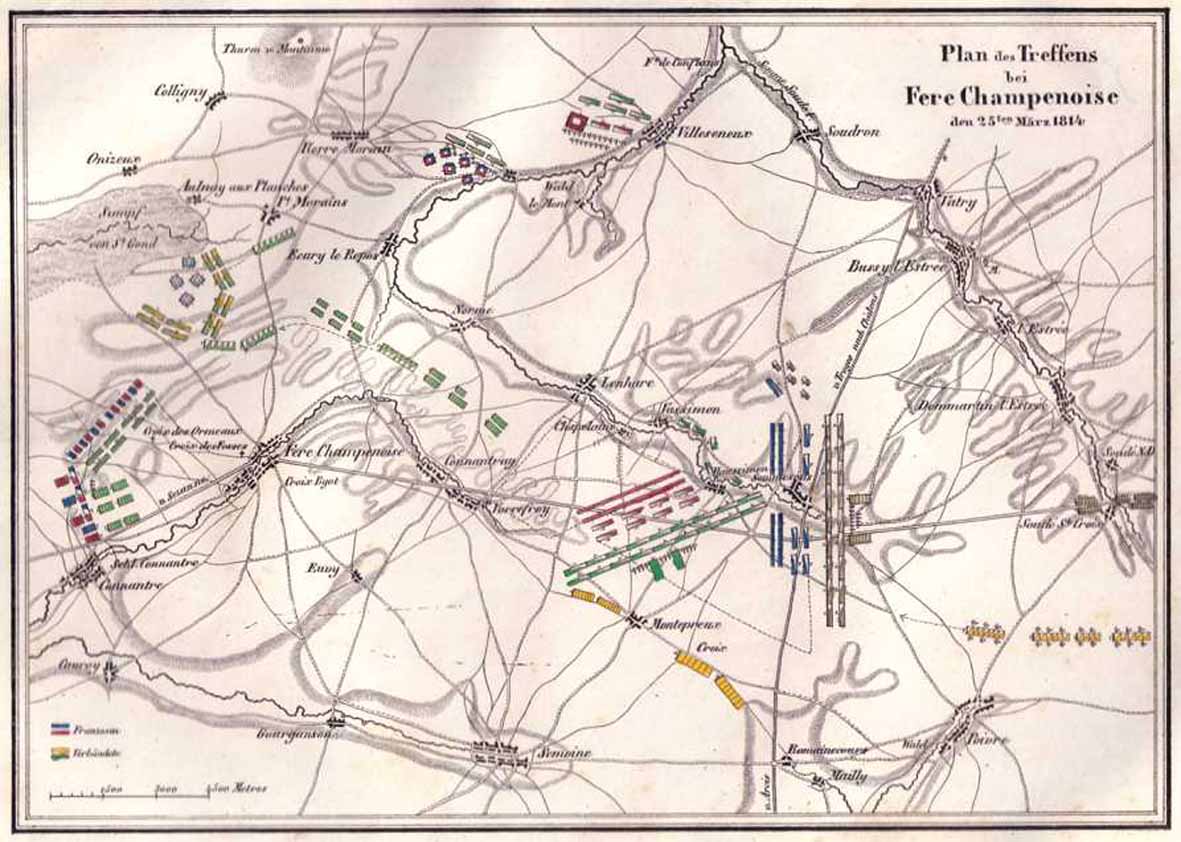

25 mars 1814

: bataille de Fère-Champenoise

Il y a lieu de distinguer les deux batailles distinctes de Fère-Champenoise, d'un part celle qui concerne les armées principales au nord et à l'ouest de la ville, d'autre part l'héroïque destruction de la division Pactod à l'est, entre Morains et Bannes.

Bas-relief représentant la bataille de Fère-Champenoise sur le socle de la colonne au roi Guillaume de Wurtemberg, sur la grand-place de Stuttgart. Il commandait les troupes wurtembergeoises en 1814, alors qu'il était Prince héritier.

(Cliquez pour agrandir.)

Lorsqu'après la bataille d'Arcis-sur-Aube (20 mars), l'empereur Napoléon prit la résolution de découvrir Paris pour manœuvrer sur les derrières de l'armée austro-russe, il avait enjoint aux maréchaux Mortier et Marmont, postés sur la Marne, de venir le joindre avec leurs troupes vers Saint-Dizier. En exécution de ces ordres, les deux maréchaux se mirent en marche le 24 mars.

Le lendemain, aux environs de Fère-Champenoise, ils tombèrent dans le gros des armées coalisées, qui bien loin de suivre Napoléon, comme celui-ci l'avait cru, se portaient en masse sur Paris. Le combat était trop inégaux pour être douteux; les corps français enfoncés et mis en déroute, furent vivement poursuivis, et ne parvinrent à se rallier qu'à la nuit. Ne pouvant dès lors exécuter leurs instructions, les maréchaux se replièrent sur Paris, harcelés par l'ennemi qui les poussait vivement, et chaque jour livrant un nouveau combat.

Dans le même moment où les deux maréchaux étaient battus et chassés de Fère-Champenoise, les divisions Pacthod et Amey, composées de gardes nationales, escortant un parc sous les ordres du général Pacthod, s'y rendaient par la route opposée, venant de Vatry. Livrées à elles-mêmes par l'évacuation de Fère-Champenoise, et enveloppées de toutes parts par plus de cent mille hommes, ces deux divisions n'en combattent pas moins avec résolution. Dans la position désespérée où il se trouve, le général Pacthod harangue ses gardes nationales, et leur montrant la honte de capituler en rase campagne, leur fait jurer de vendre chèrement leur vie. Ces intrépides citoyens, qui, pour la plupart, voyaient le feu pour la première fois, immobiles comme des rocs, écartent par un feu roulant l'innombrable cavalerie qui s'épuise en vaines charges.

L'empereur de Russie et le roi de Prusse, instruits d'une résistance aussi extraordinaire, se portent sur le point du combat, suivis par toute la cavalerie et l'artillerie de la Garde russe, qui entrent aussitôt en action. A cette masse de cavalerie, à l'effroyable mitraille que vomissent soixante bouches à feu sur ces sept mille braves, viennent encore se joindre les attaques de l'infanterie. Les divisions françaises, écrasées par un feu aussi violent, n'en sont point ébranlées, et résistent avec une égale audace. Ce furieux combat durait depuis quatre heures, lorsque les deux souverains coalisés réunissent toute la cavalerie de l'armée austro-russe et celle des corps de Sacken et de Langeron, de l'armée de Silésie. Environ quarante mille hommes s'élancent à-la-fois sur les deux divisions; cette fois ils les enfoncent et en font une horrible boucherie : peu d'hommes échappèrent au tranchant du sabre, car, quoique enfoncés, les gardes nationaux, combat tant toujours à la baïonnette, ne voulaient point recevoir de quartier.

Les généraux Pacthod, Amey, Jamin, Delord, Bonté et Thévenet, qui se trouvaient au nombre des prisonniers, furent présentés à l'empereur Alexandre, qui les accueillit avec les égards dus à la valeur malheureuse.

La perte des Français dans cette sanglante journée fut de neuf mille hommes, soixante bouches à feu et trois cent cinquante caissons; celle des coalisés s'éleva à quatre mille hommes. Ce fut dans cette action contre les deux divisions françaises que le chef de bataillon Rapatel, ex-aide-de-camp de Moreau, et alors officier d'ordonnance de l'empereur de Russie, fut tué en sommant un carré où un de ses frères combattait comme capitaine d'artillerie.

|

|

À la gauche de l’église de Connantre, à l’emplacement de l’ancien cimetière, tombe d’Alexandre Chepeleff :

|

ICI |

Le bouclier symbolisant la bataille de Fère Champenoise dans la Befreiungshalle

de Kelheim.

26 mars 1814 : combat et prise de Gand

Pendant que l'empereur Napoléon, avec les principales forces de l'Empire,

luttait si désavantageusement contre les armées coalisées aux environs de

Paris, le général comte Maison avec un corps de huit à dix mille hommes, se

maintenait avec succès aux frontières de la Belgique et de l'ancienne France,

devant les troupes ennemies qui, ayant envahi la Hollande ,inondaient la

Belgique.

Ce général, dans le dessein de rallier la division Boguet, qui devait sortir d'Anvers pour se joindre à lui, quitta sa position devant Lille se dirigeant sur Gand, où devait s'opérer la jonction; et pour donner le change à l'ennemi il publia qu'il marchait sur Maubeuge pour en faire lever le siège (23 mars).

Le 25 mars au matin, le général Maison se mit en marche avec les divisions d'infanterie Barrois et Solignac, formant six mille hommes, onze cents chevaux aux ordres du général Castex, et vingt bouches à feu. Ce même jour il entra dans Courtrai après avoir culbuté un corps de partisans, qu'il fit poursuivre sur la route d'Oudenaarde.

Le lendemain, le corps français replia les avant-postes ennemis, et à trois heures après midi arriva devant les murs de Gand, dont les portes étaient fermées et défendues par de l'artillerie et de l'infanterie. La brigade du général Penne attaqua aussitôt, et après un vif, mais court combat, s'empara de l'artillerie, pénétra dans la ville, et mit en fuite l'ennemi auquel on fit bon nombre de prisonniers, parmi lesquels un colonel et douze officiers.

Maître de Gand, le général Maison entra en communication avec Anvers, où il envoya le colonel Villate avec cinquante lanciers et une compagnie de voltigeurs, portée sur des voitures. Le général Roguet ayant ainsi reçu ses instructions, sortit le lendemain de cette ville, et vint se réunir au général Maison.

27 mars 1814 : 2e

combat de Meaux

Nous avons vu, aux combats de

Fère-Champenoise (25 mars), les corps des maréchaux Mortier

et Marmont enfoncés au moment où ils marchaient pour joindre l'empereur Napoléon

sur Saint-Dizier, et contraints de se replier sur Paris, suivis par toutes les

forces des coalisés.

Le général Compans, qui de Sézanne se retirait sur Meaux avec le corps provisoire d'infanterie qu'il commandait, flanqué sur sa droite par le corps volant de cavalerie aux ordres du général Vincent, était poussé par l'armée de Silésie, qui s'avançait par les deux routes de Coulommiers et de la Ferté-sous-Jouarre. Ayant trouvé un renfort de deux mille hommes à Meaux, ce général résolut de défendre le passage de la Marne, au moins pendant la journée.

Le général Vincent, posté sur le plateau de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, et secondé par cinq à six cents gardes nationaux des environs, disputa sa position contre le corps russe de Langeron; mais menacé d'être tourné par celui d'Yorck, il fut contraint de repasser la Marne à Trilport. L'ennemi ayant passé cette rivière, repoussa les troupes du général Ledru des Essarts jusque sous Meaux, et pénétra même dans le faubourg de Cornillon, où l'on se fusilla jusqu'à la nuit. Le lendemain, les troupes françaises qui occupaient Meaux l'évacuèrent, poussées par l'ennemi, et se replièrent sur Ville-Parisis où elles eurent encore un engagement, après lequel elles prirent position à Bondy.

27 mars 1814 : 2e combat de St-Dizier

Nous avons dit, à la bataille d'Arcis-sur- Aube (20 mars), que l'empereur Napoléon, renonçant à l'espoir d'arrêter de front la marche de l'armée austro-russe sur Paris, prit la résolution de lui donner de l'inquiétude pour ses communications avec le Rhin, en se portant sur ses derrières; mais, comme nous l'avons dit également, les coalisés ne donnèrent point dans le piège, et faisant suivre l'armés française par le corps russe du général Wintzingerode, ils marchèrent avec toutes leurs forces droit sur la capitale de l'empire.

Napoléon était arrivé à Wassy, lorsque les rapports des prisonniers commencèrent à lui faire soupçonner la vérité, et qu'il n'était suivi que par un faible corps masquant le mouvement véritable des armées ennemies. Pour s'en assurer, il revint sur ses pas le 26 mars, poussant une forte reconnaissance sur Saint-Dizier. Cette ville était occupée par les troupes de Wintzingerode, dont le gros avait pris position en avant, entre Hallignicourt et Hoiricourt. Le général ennemi s'apercevant qu'il avait toute l'armée française sur les bras, se replia à la première attaque. Notre cavalerie le poussa vivement sur Saint-Dizier, où l'infanterie du maréchal Oudinot entra au pas de charge. Enfoncés de toutes parts, les Russes fuirent sur les deux routes de Vitry et de Bar-sur-Ornain, poursuivis par les corps de cavalerie des généraux Milhaud et Kellermann, et les dragons de la Garde, commandés par le général Letort.

L'ennemi perdit dans cette action près de deux mille hommes dont environ huit cents prisonniers, neuf pièces de canon, un équipage de pont et tous ses bagages. La perte des Français n'excéda pas six cents hommes hors de combat.

Cette journée dessilla les yeux de Napoléon qui, ne voyant aucune troupe venir appuyer le corps battu de Wintzingerode, fut dès lors convaincu de la marche des coalisés sur Paris. Il eut d'abord l'intention de voler au secours de la capitale en marchant sur leurs derrières; et dans ce dessein il s'approcha le lendemain de Vitry, ville fermée de bons murs et occupée par les Russes. Mais cette place, qu'il fallait préalablement emporter, refusa d'ouvrir ses portes, malgré l'imminence d'une vive attaque; et ayant été reconnue à l'abri d'un couple main, Napoléon, pour ne point perdre un temps précieux, malgré la longueur du trajet, se décida à revenir sur ses pas, et à se porter sar Paris par Vandeuvre, Troyes, Sens et Fontainebleau. Nous verrons au 30 mars quel fut le résultat de cette marche tardive.

28 mars 1814 : Doulevant-le-Château

|

|

28 mars 1814 : siège de Soissons

La ville de Soissons, prise deux fois en moins d'un mois par les coalisés (14

février et 2 mars), fut réoccupée

par les troupes françaises après la bataille

de Craonne (7 mars). Cette place, abandonnée depuis vingt ans comme ville de

guerre, dominée sur les deux rives de l'Aisne, dont les remparts, en plusieurs

endroits écroulés, sont sans parapets, et les fossés comblés, n'était pas

susceptible d'une longue résistance; mais sa position, couvrant Paris, à

l'embranchement de plusieurs grandes communications, lui donnait une importance

majeure sur la configuration du théâtre de la guerre dans la campagne de 1814.

Nous avons déjà dit (2 et 7 mars) comment sa prompte reddition aux coalisés sauva l'armée de Silésie d'une défaite complète, et fit échouer les savantes manœuvres de l'empereur Napoléon. Celui-ci, lorsqu'il se retira de Laon sur Reims (9 mars), voulant mettre Soissons à l'abri d'un nouveau coup de main, y laissa trois mille hommes de garnison et quarante pièces de canon. Ayant vu cette place cédera une première attaque lorsque des généraux y commandaient, il voulut cette fois en confier le commandement à un jeune officier qui eût sa fortune militaire à faire. Ce choix tomba sur le chef de bataillon Gérard (En 1820, colonel en non-activité), du 32e régiment, officier de mérite, et connu dans l'armée pour son intrépidité.

A peine Soissons était-il livré à ses propres forces qu'il fut investi, le 19 mars, par le corps de Bülow, fort de vingt mille hommes. Sommé de se rendre, le commandant français répondit qu'il n'aurait de relations avec l'ennemi qu'à coups de canon; et le général prussien, qui malgré ses instructions ne pouvait se porter sur Paris sans emporter la place, après avoir perdu trois ou quatre jours en démonstrations d'escalade, ouvrit la tranchée. Elle fut comblée presque aussitôt par les sorties des assiégés.

Cependant les assiégeants étaient parvenus à s'emparer du faubourg Saint-Christophe : dans la nuit du 27 mars ils arrivèrent au bord du fossé du bastion n° 2, et couronnèrent la contrescarpe. Bülow fit alors une seconde sommation, à laquelle le commandant Gérard répondit par une sortie générale.

Le 28 mars au soir, la garnison déboucha sur les Prussiens, qui firent d'abord bonne contenance; mais après un combat opiniâtre, ils furent enfoncés, chassés du faubourg où ils s'étaient établis, et tous leurs travaux détruits. Leur perte dans cette vive action fut de huit cents hommes tués, blessés ou prisonniers. Le chef de bataillon Bergère, commandant le génie de la place, rendit de grands services pendant le siège par les travaux qu'il fit exécuter, et dans cette sortie par son habileté dans la direction des attaques. Le chef de bataillon Dubocq, commandant l'artillerie ; Ormancin, commandant d'armes; les capitaines Magnin, Hagard; les lieutenants Spies et Larock, furent également cités avantageusement.

Dans la nuit du 29 au 30, l'ennemi tenta d'exécuter le passage blindé du fossé; il fut si rudement accueilli dans cette entreprise, que dès lors il renonça aux attaques de vive force, et convertit le siège en blocus.

L'occupation de la capitale par les coalisés, et l'abdication de Napoléon, ayant mis fin à la guerre, le chef de bataillon Gérard conclut un armistice avec les troupes du blocus, mais ne leur permit jamais l'entrée de la place, que sous le pavillon blanc il conserva au Roi.

29 mars 1814 : Napoléon à Dolancourt

Stèle 25 : Dolancourt

29 mars 1814, Napoléon hésite au pont de Dolancourt.

Embranchement de la D46 en direction de Jessains et de la D619 (ancienne

N19), avec vue sur l’Aube et le pont (en coordonnées : N48.27108°- E4.61724° ou

48°16'3.80"N

4°36'38.57"E)

|

Vue sur l'Aube à partir du pont de Dolancourt.

L'artillerie de la cavalerie de Pahlen était positionnée sur l'autre rive, sur

le versant au-dessus de la ferme, à gauche de l'arbre mort.

|

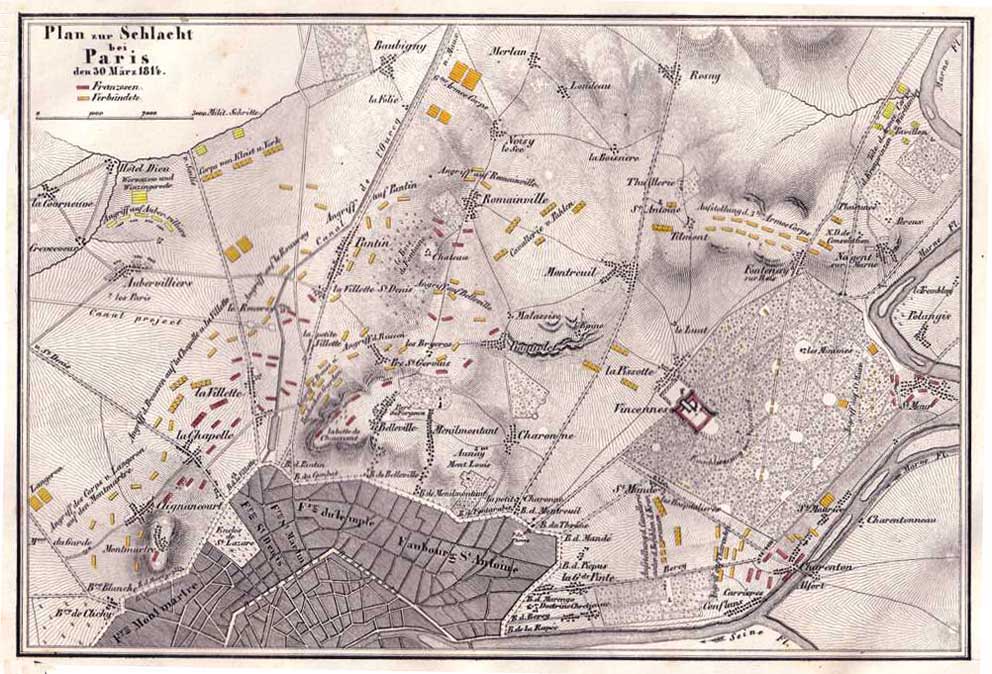

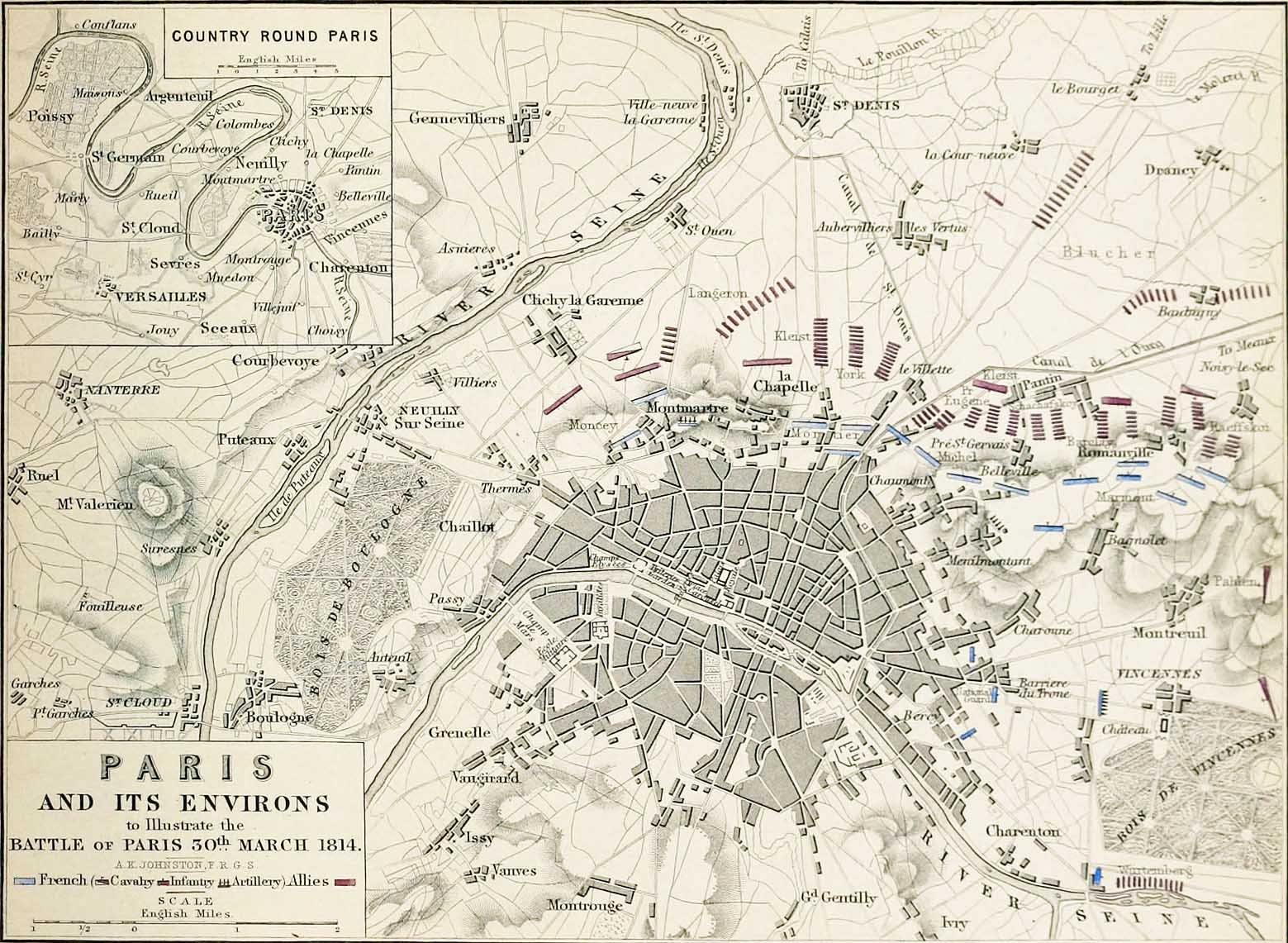

30 mars 1814 : bataille de Paris

A la fin du mois de mars 1814, le grand drame militaire et politique, qui depuis vingt deux ans agitait le monde, touchait à son dénouement. La nation française, victorieuse de l'Europe pendant cette période mémorable, victime de ses propres succès, en butte à toutes les calamités et à l'hydre des coalitions, succombait enfin dans cette terrible lutte. C'était sous les murs de Paris que se décidait la querelle provoquée par nos triomphantes armées à Vienne, à Berlin, à Moscou, et qu'une poignée d'intrépides soldats, dignes dépositaires de la gloire nationale, balançait jusqu'au dernier instant les destins entre eux et leurs innombrables ennemis.

Nous avons rapporté à la bataille d'Arcis-sur- Aube (20 mars), les motifs qui engagèrent l'empereur Napoléon à découvrir la capitale de l'empire, que jusque-là il avait garantie, par tous les moyens, de l'approche de l'ennemi: nous avons dit également comment, déçu dans l'espoir de se voir suivi par les armées coalisées (26 mars), il se hâta de revenir avec l'armée française vers Paris, par la route de Troyes, Sens et Fontainebleau, dès qu'il eut connaissance de la résolution qu'elle savaient prise de se porter en masse sur cette ville, par l'espace compris entre la Marne et la Seine. Mais tandis qu'il décrivait ainsi une grande circonférence, les coalisés gagnaient plusieurs jours d'avance en suivant la corde du cercle.

Lorsque l'empereur de Russie, contre l'avis du prince de Schwartzenberg, généralissime de la coalition, eut fait décider l'offensive sur Paris (20 mars), le corps russe de Wintzingerode seulement fut détaché pour suivre Napoléon vers la Lorraine et entretenir son illusion. L'armée austro-russe, s'approchant alors de la Marne, fit sa jonction avec l'armée de Silésie, et toutes deux suivirent la même direction entre Seine et Marne.

Ainsi réunies, les forces coalisées formaient un total de cent cinquante mille hommes. Cette masse énorme eût peut-être occupé, sans coup férir, la capitale dégarnie de troupes, si le hasard n'eût voulu que les corps du maréchal Mortier, duc de Trévise, du maréchal Marmont, duc de Raguse, et la cavalerie du général Belliard, qui avaient reçu l'ordre de joindre Napoléon, pussent le mettre à exécution. Ces corps s'étant trouvés inopinément devant l'armée ennemie à Fère-Champenoise (25 mars), ne purent continuer leur marche selon leurs instructions, et vigoureusement poussés, ils se replièrent sur Paris, où ils prirent position le 29 mars.

A l'approche d'un danger aussi imminent, et ce jour-là même, l'impératrice Marie-Louise, cédant à ce que l'on assure, aux pressantes sollicitations du prince de Talleyrand, quitta - avec le roi de Rome la capitale et partit pour Blois sur la Loire. Les membres du conseil de régence, les grands dignitaires, les ministres, reçurent l'ordre de la suivre. Le prince de, Talleyrand seul arrivé à la barrière borna la I son voyage, et sans motif alors connu revint à son hôtel. Le roi Joseph, lieutenant-générale de Napoléon dans la première division militaire, le duc de Feltre, ministre de la guerre, le général Dejean, ministre directeur, et le maréchal Moncey, duc de Coneglano, commandant la garde nationale parisienne, restèrent à Paris pour veiller à sa défense.

A l'époque où Napoléon quitta la capitale de l'Empire pour se mette à la tête de l'armée et arrêter les armées coalisées déjà parvenues à Langres et Nancy, plusieurs projets de défense pour cette ville lui furent proposés. Il en adopta un; mais les divers succès qu'il obtint durant cette campagne lui ayant fait regarder cette précaution comme inutile, il n'ordonna jamais d'en commencer les travaux; il autorisa seulement la construction de tambours en bois à chaque barrière, suffisants pour arrêter la cavalerie, et fit fermer le mur d'enceinte, écroulé sur plusieurs points. Son frère Joseph, n'osant rien prendre sur lui, malgré la probabilité d'une attaque prochaine et sérieuse, n'augmenta point ces dispositions défensives, et lorsque l'ennemi parut, il n'eut à surmonter que les obstacles que présente la nature du terrain à l'est et au nord de Paris. L'armée française, réunie sous ses murs, était loin de suppléer par le nombre au défaut de fortifications. Elle comptait à peine vingt-six mille hommes occupant l'espace immense compris entre Neuilly sur la Seine et Charenton sur la Marne. Pour déguiser, autant que possible, la faiblesse numérique des troupes de ligne, le duc de Conegliano fit un appel au patriotisme de la garde nationale. Six mille de ces braves citoyens sortirent volontairement de l'enceinte et prirent poste sur les hauteurs voisines, en seconde ligne. Un grand nombre d'entre eux, animés du plus noble dévouement, voulurent partager tous les dangers de la bataille qui se préparait, et se répandirent en tirailleurs sur toute la ligne des avant-postes. Le reste de la garde nationale, formant encore six mille hommes, garda les barrières et maintint l'ordre et la tranquillité dans l'intérieur. L'artillerie de cette garde, commandée par le major Evain (En 1820 maréchal de camp), servie par un bataillon formé d'invalides capables encore de quelque service, et des élèves de l'école Polytechnique, prit aussi une part très active à l'action.

Le roi Joseph ayant fait la reconnaissance du terrain le 20 mars au soir, le corps du duc de Raguse reçut l'ordre d'occuper à la droite la position de Romainville; l'infanterie du général Compans, la cavalerie du général Ornano d'occuper les prés Saint-Gervais, Pantin et le terrain entre les hauteurs et le canal de l'Ourcq; le corps du duc de Trévise, à l'aile gauche, dut prendre poste entre ce canal et Montmartre, occupant les faubourgs de la Villette et de la Chapelle; la cavalerie du général Belliard se déploya entre la route de Saint-Denis et l'avenue de la porte Maillot.

Le 30 mars, avant le jour, les tambours appellent aux armes; tout s'émeut dans Paris, hors de son enceinte, et chacun se rend au poste assigné. Le roi Joseph va se placer sur la butte Montmartre, suivi du ministre de la guerre, du ministre-directeur de ce département, du général Hulin et d'un nombreux état-major. Les officiers-généraux et autres qui se trouvaient à Paris sans destination se portent en foule sur ce point, demandent et attendent des ordres. Vers six heures du matin, au soleil levant, le canon se fait tout à coup entendre, et donne le signal de l'action qui allait décider le sort de la France.

Quartier-général de Joseph à Montmartre, pendant la bataille de Paris, au coin de l'allée des Brouillards et de la rue Girardon.

La bataille s'engagea d'abord au centre, et successivement l'armée ennemie étendit ses attaques aux deux ailes.

Le corps russe de Raïevski se porta sur les divisions Boyer de Rebeval et Michel, postées dans la plaine, à la gauche du duc de Raguse; mais il fut contenu par le canon de ces deux divisions. Dans le même temps, l'ennemi s'emparait de la butte au-dessus de Romainville. Le duc de Raguse, qui devait occuper cette position, la fit attaquer de front par les troupes du général Compans, tandis que le général Boyer, côtoyant les hauteurs, marchait sur Pantin. Les Russes furent chassés du bois, repoussés jusque dans les gorges au-dessous du parc, et dans la plaine nos tirailleurs arrivèrent jusqu'aux premières maisons de Pantin.

L'ennemi, qui tenait à conserver Pantin et la butte de Romainville, se voyant au moment de perdre ces positions, fit avancer toutes ses réserves, dirigea une attaque formidable sur le front du duc de Raguse et sur ses deux ailes, dans l'intention de le déborder. Dans le même temps- un corps russe attaquait la droite du duc de Trévise. Le choc fut rude, surtout au bois de Romainville où commandait le général Compans. Le général Boyer était au moment d'être forcé dans le village du Pré-Saint-Gervais, quand le maréchal y envoya le colonel Fabvier avec quatre cents hommes qui rétablirent le combat. Après deux heures d'une offensive opiniâtre, d'une défensive plus opiniâtre encore, les Russes furent rejetés dans leur première position, et le corps du duc de Raguse ne perdit que le village de Montreuil à sa droite, qui n'entrant point dans le système de défense, n'était occupé que par quelques tirailleurs des troupes du duc de Padoue.

Bataille de Paris : PANTIN : plus sur le sujet : http://bezusaintgermain.uniterre.com/Campagne%2Bde%2BFrance%2B1814%2BBataille%2Bde%2BParis/

Le général russe Barclay de Tolly, commandant les forces coalisées alors en action devant Paris, rebuté de la résistance qu'une poignée d'hommes opposait partout à ses masses, résolut, vers onze heures, de donner quelque relâche à ses troupes, et d'attendre, pour renouveler l'attaque, que l'armée de Silésie, qui n'était point encore arrivée, fût à même de le seconder. Le combat se borna alors de part et d'autre au feu d'artillerie et de mousqueterie.

Le roi Joseph, n'ajoutant point foi aux divers rapports qui lui avaient été faits, répugnait à croire que toute l'armée coalisée se trouvât réunie sous Paris. Voyant que le duc de Trévise n'avait été encore engagé que sur sa droite, il lui faisait dire d'envoyer un détachement au secours du duc de Raguse, lorsqu'on aperçut l'armée de Silésie qui débouchait dans la plaine de Saint-Denis, et que le général Blücher disposait pour déborder au loin, vers la Seine, la gauche du duc de Trévise. Au même instant on fut instruit que les corps austro-wurtembergeois du prince royal de Wurtemberg attaquaient, sur la Marne, les ponts de Charenton et de Saint-Maur. Ainsi toute l'armée coalisée entrait en ligne, débordant les deux ailes de l'armée française et la pressant vivement de front. Tout espoir d'une résistance qui donnât le temps à l'empereur Napoléon d'arriver fut dès lors perdu. Les généraux qui se trouvaient près de Joseph ne lui ayant point dissimulé l'imminence du danger, il adressa aux ducs de Trévise et de Raguse l'autorisation de capituler, tant pour leur armée que pour la capitale, et chargea le général Hulin, gouverneur de Paris, de prendre des mesures pour l'évacuation de la ville. Ayant donné aussi l'ordre aux grands fonctionnaires et aux membres du conseil d'État, qui n'étaient point encore partis, de se rendre près de l'impératrice, il quitta lui-même la position de Montmartre, et se hâta de gagner la route d'Orléans avant qu'elle fût interceptée par les coureurs ennemis.

Pendant que ces divers ordres se transmettaient et que l'armée coalisée se préparait à porter un coup décisif sur tout le front de l'armée française, le corps du prince royal de Wurtemberg se portait à revers par la rive droite de la Marne sur Saint-Maur et Charenton, dont les ponts n'étaient défendus par des tambours que sur la rive gauche, s'en emparait, et poussait un parti de cavalerie jusqu'au faubourg de Bercy.

Pour seconder ce mouvement, la cavalerie russe du comte de Pahlen qui occupait Montreuil, pénétra dans le bois de Vincennes, masqua le château et s'avança sur l'avenue de Paris. La réserve d'artillerie de la garde nationale avait été réunie à la barrière du Trône, sous les ordres du major Evain. Cet officier, dans l'espoir d'empêcher cette cavalerie de déborder le flanc droit du duc de Raguse, marcha à sa rencontre, et commença son feu au point où l'avenue est coupée par le chemin de Charonne à Saint-Mandé. Pendant que le comte de Pahlen lui ripostait, une brigade de cavalerie se détacha, et favorisée par les granges et maisons du petit Vincennes, vint tomber à l'improviste sur l'artillerie française. Celle-ci attelée de chevaux de poste, que conduisaient des charretiers inexpérimentés, n'était soutenue que par quelques gendarmes qui prirent la fuite. Les pièces font volte-face, mais dans le plus grand désordre, et les cavaliers russes s'en emparent après en avoir tué, pris ou blessé les canonniers. Dans ce moment, le 30e de dragons de la division Bordessoulle, commandé par le colonel Ordener, tombe sur le flanc des Russes, et les force de lâcher prise. Le major Evain rallie quelques pièces, et par un feu à mitraille seconde la charge des dragons. Un détachement de la garde nationale, sous les ordres du chef de bataillon Saint-Romain et du capitaine Calmer, étant alors accouru de la barrière du Trône, la cavalerie ennemie se retira emmenant seulement quatre pièces et quelques prisonniers, au nombre desquels étaient six élèves de l'école Polytechnique. Quinze autres de ces intrépides adolescents furent blessés grièvement.

Lorsque le général Barclay de Tolly fut assuré de sa gauche par la position du prince royal de Wurtemberg, et qu'il eut vu le général Blücher avec l'armée de Silésie occupant tout le front du duc de Trévise, il renouvela son attaque avec plus de vigueur sur le duc de Raguse.

A la droite de ce maréchal, l'infanterie du duc de Padoue, la cavalerie des généraux Bordessoulle et Chastel furent repoussées. L'ennemi s'empara de Bagnolet et de Charonne ; déjà il tournait le cimetière du Père-Lachaise pour se porter sur la barrière de Fontarabie, lorsqu'une batterie placée sur la butte de ce nom, et soutenue par un bataillon de la 7e légion de la garde nationale, commandé par M. de Brévannes, son colonel, arrêta sa marche, offensive, et le contint aux débouchés de Charonne.

Dans le même temps, le centre et la gauche du duc de Raguse étaient aussi attaqués, ou plutôt accablés par des masses énormes. Malgré la vive résistance de nos troupes, elles sont ramenées rapidement et poussées sur Belleville. Le maréchal, qui se voit au moment d'être forcé, se met à la tête de la brigade Clavel de la division Ricard, formant a peine un faible bataillon, et en colonne d'attaque il aborde l'ennemi. Mais à l'instant cette petite troupe est criblée de mitraille; les grenadiers russes la pressent sur son flanc gauche, tandis que les cuirassiers la chargent par son flanc droit. Elle est enfoncée, le maréchal a un cheval tué sous lui, son chef d'état-major, le général Meynadier, est blessé ; tous deux se dégagent avec peine; le général Clavel blessé est pris au milieu des siens; la déroute allait entraîner toutes les troupes, lorsque le colonel Gheneser, avec deux cents hommes qui occupaient encore le parc de Brières, tombe sur les derrières des grenadiers russes. Ce coup audacieux ralentit la marche de l'ennemi qui, perdant du temps à s'emparer du parc, où il supposait des forces plus considérables laisse le duc de Raguse se dégager et rallier ses corps épars sur la butte du Télégraphe, où le général Compans venait de placer un bataillon.

Cependant l'ennemi, après une courte halte, reprit son mouvement offensif, et mettant en action toutes ses forces, il renouvela une attaque générale, sur toute l'étendue du front du corps du duc de Raguse, réduit à un peu moins de six mille hommes. La ferme du Rouvroy, les prés Saint-Gervais (La batterie qui défendait cette position, par un feu bien nourri avait tenu l'ennemi en échec jusque vers onze heures; mais alors il ne se trouva plus dans les caissons que des boulets d'un calibre inférieur aux pièces, et ses coups devenant plus incertains ne firent plus autant d'effet), la butte Chaumont, où se trouvait une batterie servie par les élèves de l'école Polytechnique, Belleville, Ménilmontant, le cimetière du Père-Lachaise, sont simultanément attaqués et cédés après un combat opiniâtre. L'ennemi accule aux barrières les troupes du duc de Padoue, des généraux Bordessoulle et Chastel, et des hauteurs de Charonne et de Ménilmontant lance des obus dans les faubourgs. A l'aile gauche du corps français, la brigade Sécrétant et la division Boyer de Rebeval étaient aussi vigoureusement repliées. Dans, ce moment, le duc de Raguse qui tenait encore au centre dans la position du télégraphe, tente un dernier effort pour chasser l'ennemi du village de Belleville. Réunissant autour de lui une poignée d'hommes qui lui restaient, avec les généraux Ricard, Meynadier, Boudin, Pelleport, il se précipite sur les Russes. Le maréchal est atteint d'une balle qui lui fait une forte contusion; les généraux Ricard et Pelleport sont blessés; mais l'ennemi est enfoncé, Belleville est repris, et le général Lagrange réoccupe en avant sa première position.

Ce fut alors que le duc de Raguse aperçut sa droite aux barrières, sa gauche découverte, l'ennemi au moment de le tourner, et déjà dirigeant son feu sur Paris. Dans cette extrémité, le maréchal crut devoir faire usage de l'autorisation que lui avait adressée le roi Joseph avant son départ, qu'il avait depuis une heure après midi, mais dont il n'avait pas voulu se servir d'abord, ne voyant pas les affaires encore désespérées. Il envoya donc un de ses aides-de-camp au prince de Schwartzenberg, qui se trouvait sur les hauteurs de Belleville. On convint sur-le-champ d'une suspension d'armes de deux heures, sous condition que le maréchal, achevant de céder les hauteurs, se bornerait à couvrir et défendre l'enceinte de Paris, et se concerterait avec le duc de Trévise, pour traiter d'une convention, stipulant en principe l'évacuation de la capitale.

Tandis que l'armée austro-russe attaquait, et s'emparait ainsi des hauteurs de la droite du champ de bataille, dans la plaine à gauche, l'armée de Silésie utilisant également ses formidables masses, maîtrisait aussi la fortune.

Après avoir détaché le corps du général Langeron, pour déborder ou inquiéter la gauche des Français vers le bois de Boulogne, le feld-maréchal Blücher porta ses masses sur le front de la ligne. Le général Vorontsov emporte la Villette, qu'occupait la division Curial. Dans le même temps, le prince Guillaume de Prusse attaquait la Chapelle, défendue pied à pied par la division Charpentier. Le duc de Trévise ayant chargé le général Christiani de reprendre la Villette avec sa division de grenadiers-flanqueurs, ce village est attaqué de nouveau; déjà nos troupes en avaient chassé l'ennemi, lorsque les gardes prussiennes, qui venaient de forcer le pont du canal, se présentent sur leurs derrières, vers le point où la Villette tient à Paris. Ce mouvement, que la supériorité de l'ennemi rendait très dangereux, décida le duc de Trévise à retirer ses troupes de la Chapelle et de la Villette, et il les replia sur les barrières.

Dans le temps que ceci se passait à la droite du corps français, le mouvement du général Langeron, sur la gauche, devenait inquiétant. Les Russes avaient déjà dépassé le village de Clichy, et s'approchaient du bois de Boulogne, lorsque le général Belliard fit engager contre eux une fusillade par la cavalerie du général Dautancourt, conjointement avec trois, cents gardes nationaux de la 2e légion, qui ralentit leur marche.

Sur ces entrefaites, l'empereur de Russie et le roi de Prusse, qui observaient les progrès de l'armée de Silésie, regardant la position du duc de Trévise comme désespérée, envoyèrent vers lui le comte Orlov, le sommer de mettre bas les armes. Choqué d'une telle sommation, le maréchal répondit avec une juste fierté que les coalisés, pour être au pied de Montmartre, n'avaient pas encore Paris, que l'armée s'ensevelirait sous ses ruines plutôt que de souscrire à une capitulation honteuse; qu'au reste', quand il ne pourrait plus le défendre, il savait encore où et comment effectuer sa retraite, devant et malgré l'ennemi. Quelques instants après, le duc de Trévise apprit la suspension d'armes conclue par le duc de Raguse, et seulement alors ayant connaissance de l'autorisation de capituler donnée par Joseph, que par une circonstance fortuite il n'avait point reçue jusqu'alors (L'officier, porteur de la dépêche de Joseph au duc de Trévise, s'était égaré, et fut longtemps sans pouvoir le joindre.) le duc de Trévise, disons-nous, adhéra à la trêve, et se réunit à son collègue, pour traiter d'une convention digne de leur glorieuse résistance. Les deux maréchaux se rendirent en conséquence à la Villette, où se trouvèrent les commissaires coalisés chargés de la négociation. Dans le même temps, des officiers d'état-major des deux armées parcoururent toute la ligne, précédés d'un trompette, et firent cesser les hostilités.

En 1814, un meunier de la famille Debray a été crucifié (ou dépecé et cloué) par des cosaques sur les ailes de son moulin à Montmartre.

Il repose ici au cimetière du calvaire à Montmartre.

Plus d'un millier de morts des combats du 30 mars 1814 ont été enterrés dans ce cimetière, mais leur tombe a été perdue...Toutefois, l'avis de l'armistice ayant tardé d'arriver au corps dé Langeron, à cause de son éloignement, ce général continua son mouvement sur l'extrême gauche de la ligne française. Comme la gauche du duc de Trévise ne dépassait pas la butte Montmartre, depuis la barrière de Clichy jusqu'à celle de Neuilly, l'enceinte et les faubourgs extérieurs n'étaient défendus que par les 1ère et 2e légions de la garde nationale. La cavalerie du général Belliard, peu considérable, occupait seule la plaine de Clichy ; neuf pièces de canon seulement étaient en batterie sur Montmartre, et battaient la plaine. Lorsque le duc de Conegliano, auquel appartenait le commandement de la ligne occupée par la garde nationale, s'aperçut de l'approche des troupes russes qui s'avançaient en masse sur les barrières depuis le bois de Boulogne jusqu'à Montmartre, il fit ses dispositions de défense, et les intrépides gardes nationaux continrent quelque temps l'ennemi en avant de l'arc de triomphe de l'Etoile. Mais il n'en était pas de même devant la barrière de Clichy. Plus de quarante bataillons, précédés d'une artillerie formidable, s'étant avancés sur le village de Clignancourt, arrivent à portée de fusil de la cavalerie du général Belliard. Vainement ce général les fait charger par le général Dautancourt avec les chasseurs de la Garde, que commandait le chef d'escadron Lafitte, par le général Sparre avec les 5e et 12e de dragons. Débordée des deux côtés, mitraillée par trente-six bouches à feu, notre cavalerie est contrainte à faire volte-face, et n'ayant point d'autre retraite, elle remonte au galop les pentes escarpées qui conduisent au sommet de Montmartre. Le général Belliard, au milieu de cette retraite précipitée, aperçoit deux cent cinquante hommes des sapeurs-pompiers de Paris; il les jette à la hâte dans un enclos à mi-côte, et leur prescrit de tenir ferme. Cette poignée d'hommes arrête un instant l'ennemi, pendant que notre cavalerie descend les rampes de la butte, et rentre en grande partie par les barrières que tenait encore le duc de Trévise. Bientôt les Russes couronnèrent toutes les hauteurs de Montmartre. La garde nationale fusilla encore quelque temps aux barrières depuis Clichy jusqu'à l'Etoile; mais enfin l'armistice ayant été connu sur ce point, le feu s'éteignit, et cette terrible journée fut terminée.

La défense de la barrière de Clichy

La Barrière de Clichy. Défense de Paris, le 30 mars 1814, par Horace Vernet.

Le maréchal Moncey donne ses ordres au colonel de la Garde nationale Jean-Baptiste-Claude Odiot.

On remarquera la similitude avec le bas-relief du monument.

Pendant ce dernier incident, on discutait à la Villette les clauses de la capitulation. Après d'assez vifs débats, on convint que l'armée française se retirerait avec son matériel, et aurait la nuit entière pour l'évacuation ; que les coalisés entreraient à Paris le lendemain 3i à six heures du matin, et ne pourraient recommencer les hostilités qu'après neuf heures. Ces conventions furent verbales, et le duc de Raguse se chargea de les rédiger et signer au nom de son collègue. L'armée remit alors (cinq heures du soir) à la garde nationale les barrières qu'elle avait défendues, et commença aussitôt l'évacuation de Paris, d'où elle sortit avant et pendant la nuit par la barrière de Fontainebleau, route par laquelle arrivaient l'empereur Napoléon et les troupes sous ses ordres immédiats.

Nous avons dit plus haut que Napoléon, instruit à Saint-Dizier (26 mars) de la marche des coalisés sur Paris, revint en toute hâte vers la capitale, par Troyes et Sens. Le 3o mars, la Garde impériale, faisant tète de colonne, traversa Troyes, et après avoir marché toute la nuit, s'arrêta accablée de fatigue à Villeneuve- l'Archevêque. Napoléon qui la précédait de quelques heures, ayant réglé l'itinéraire de l'armée de manière à ce qu'elle arrivât le 2 avril sous la capitale, quitta cette ville à six heures du soir avec ses escadrons de service qui l'escortèrent jusqu'à Villeneuve-la-Guyard, d'où il partit à franc étrier pour Fontainebleau, suivi seulement du prince de Neuchâtel et du duc de Vicence. Il espérait prévenir les ennemis à Paris, et arrêter assez leur offensive pour donner à son armée le temps d'arriver, et de faire changer encore une fois la fortune.

Rompu de lassitude, il se jeta à Fontainebleau dans une voiture, précédé d'un seul courrier. Comme il entrait à la Cour-de-France (quatre lieues et demie de Paris), le général Belliard, avec la cavalerie de l'armée qui quittait la capitale, venait aussi d'y arriver. Surpris de se trouver au milieu des troupes, il s'informe de ce que cela peut être. « C'est le général Belliard », lui répond-on. Aussitôt Napoléon se précipite hors de la voiture, et prenant la main du général, il l'emmène sur la grande route. « Eh bien ! Belliard, qu'est-ce que cela ? Comment êtes-vous ici avec votre cavalerie ? Où est l'ennemi ? — Aux portes de Paris, Sire. — Et l'armée ? — Elle me suit. - Et qui garde la capitale ? - La garde parisienne. — Que sont devenus ma femme et mon fils ? Où est Mortier ? Où est Marmont ? » Le général Belliard lui raconta alors avec détail tous les événements dont il venait d'être le témoin. Napoléon marchait toujours à pas précipités sur la route; il demandait sa voiture et elle n'arrivait pas. Le prince de Neuchâtel et le duc de Vicence se joignirent au général Belliard pour le détourner d'aller à Paris, mais vainement ; il persistait à vouloir rompre la convention dans la nuit même, et empêcher le lendemain l'entrée des coalisés. « Vous auriez dû tenir plus longtemps. Avec les fortifications que le ministre de la guerre à dû faire élever et hérisser d'artillerie, et le zèle de la garde nationale, on pouvait m'attendre- Je vous répète, Sire, que l'armée a fait au-delà de ce qu'on pouvait espérer d'elle, vu sa faiblesse. — Que fait Joseph ? Où est le ministre de la guerre ? — Je l'ignore, nous n'avons reçu aucun ordre de l'un ni de l'autre de toute la journée : chaque maréchal agissait pour son compte. - Allons, il faut aller à Paris; partout où je ne suis pas on ne fait que des sottises. — (Ici nouvelles instances pour l'empêcher de continuer sa marche sur la capitale.) — Mais Montmartre, fortifié comme il l'était, garni de gros canons, devait faire une vigoureuse résistance ? — Heureusement, Sire, l'ennemi l'a cru comme vous, et voilà pourquoi il s'en est approché avec tant de circonspection ; cependant il n'en était rien, et il n'y avait sur cette hauteur que neuf pièces de canon. — Qu'a-t-on fait de mon artillerie ? Je devais en avoir plus de deux cents pièces à Paris, et des munitions pour les alimenter pendant un mois. — La vérité, Sire, est que nous n'avons eu à opposer à l'ennemi que de l'artillerie de campagne, dont encore à deux heures il a fallu ralentir l'action faute de munitions. — Allons, je vois que tout le monde a perdu la tête ; voilà pourtant ce que c'est que d'employer des hommes qui n'ont ni sens commun, ni énergie. Eh bien ! Joseph s'imagine cependant être en état de conduire une armée, et le routinier Clarke a tout l'orgueil d'un bon ministre ! Mais l'un n'est qu'un c... et l'autre un j..-.f.. ou un traître, car je commence à croire ce que m'en disait Savary. »

Napoléon, en causant sur ce ton, était déjà à une lieue de la Cour-de-France lorsqu'il rencontra une colonne d'infanterie. « Quelles sont ces troupes, demanda-t-il? — C'est le corps du duc de Trévise, répondit le général Curial auquel il s'adressait. — Faites-le appeler.- Il est encore à Paris. » Alors sur les représentations réitérées que lui firent le prince de Neuchâtel, le duc de Vicence et le général Belliard, il se décida à retourner à la Cour-de-France où il soupa, et partit ensuite pour Fontainebleau, après avoir ordonné que toutes les troupes prissent position aux environs d'Essonne.

Il est hors de notre sujet dé tracer ici l'historique des événements politiques qui provoquèrent la déchéance et l'abdication de l'empereur Napoléon : un seul fait, essentiellement lié à la journée du 30 mars, nous reste encore à raconter. Nous voulons parler de la défection du duc de Raguse.

Napoléon, instruit à Fontainebleau que les souverains, coalisés en entrant dans Paris avaient proclamé qu'ils ne voulaient plus traiter avec lui, mais que du reste ils ne prétendaient en aucune autre chose gêner la nation française sur le choix du gouvernement qu'elle choisirait, Napoléon, disons-nous, pour mettre fin à la guerre, se décida à abdiquer en faveur de son fils, l'impératrice Marie- Louise régente. Le II avril, les maréchaux chargés de porter cette abdication conditionnelle à l'empereur Alexandre, reçurent un accueil flatteur de ce prince. Quoique déchu de sa puissance, Napoléon ne cessait point encore d'être redoutable. Quarante mille hommes étaient réunis aux environs d'Essonne et de Fontainebleau; les troupes lui étaient dévouées, et il pouvait soutenir encore longtemps la guerre en se rapprochant de la Loire et de ses armées du midi de la France. Ébranlé par ces considérations que firent valoir les plénipotentiaires français, l'empereur de Russie les assura qu'il appréciait toute la valeur de leurs propositions, qu'il était personnellement disposé à accueillir les vœux de l'armée, et il les ajourna au lendemain pour leur donner une réponse positive.

Ce jour là même, la nouvelle s'était répandue que Napoléon, après avoir rallié les divers corps de son armée, se disposait à marcher contre Paris avec cinquante mille hommes. Les souverains, effrayés des suites que pouvait avoir une bataille acceptée sous les murs de la capitale, résolurent de l'évacuer par prudence, et d'aller prendre position à Meaux. L'ordre devait en être expédié le lendemain, lorsque dans la nuit le prince de Schwartzenberg le fit suspendre en rendant compte qu'il venait de conclure un arrangement avec le duc de Raguse. En effet, le généralissime s'était hâté de lui faire tenir les Moniteurs qui rendaient compte des événements dont Paris était le théâtre depuis le 31 mars, avec l'invitation du gouvernement provisoire d'embrasser la cause de la nation contre l'empereur, présumant que cela déciderait le maréchal ébranlé par les conseils que ses amis lui avaient, dit-on, donnés, dès la nuit du 3o au 3J mars. Ce qu'il avait prévu arriva: le duc charmé que les premières ouvertures de rapprochement entre l'armée et le gouvernement provisoire s'adressassent à lui, se crut destiné à terminer la révolution, en jouant le rôle de Monck. Il ouvrit donc une négociation avec le gouvernement provisoire qui se proposait de faire de son corps le noyau de l'armée nécessaire à l'accomplissement de ses desseins ultérieurs; elle fut bientôt conclue. En vertu de ses bases, les troupes du duc de Raguse devaient quitter la position d'Essonne, et se retirer par Versailles sur un point en deçà du théâtre de la guerre entre les armées de Napoléon et les coalisés. Tous les généraux du corps du maréchal, excepté les généraux Chastel et Lucotte dont les dispositions n'avaient pas paru favorables, furent mis dans le secret. Les troupes coalisées devaient protéger le passage des corps français, au cas où Napoléon voudrait s'y opposer.

Dans la nuit du 4 au 5 avril, le général Souham, qui commandait le corps en l'absence du maréchal, partit d'Essonne dans le plus grand silence, se dirigeant sur Versailles. Longtemps les troupes crurent qu'on les menait à une attaque sur le flanc de l'ennemi; mais enfin des doutes s'élevèrent, quelques officiers et une centaine de cavaliers s'écrièrent qu'ils ne voulaient point se séparer de leurs frères d'armes, et s'enfuirent à toute bride vers Fontainebleau. De violons murmures éclatèrent dans tous les rangs, et ce fut avec des peines infinies que les généraux parvinrent à maintenir officiers et soldats jusqu'à l'arrivée à Versailles. Là, une proclamation du duc de Raguse ayant fait connaître toute la vérité, une émeute terrible s'ensuivit; plusieurs coups de fusil tirés sur les généraux les contraignirent à fuir la vengeance des soldats, mais il n'était plus possible de retourner à Essonne, les coalisés interceptaient la route.

Le 5 avril au matin, les plénipotentiaires français se rendirent chez l'empereur Alexandre, mais toute la bonne volonté du Tsar était disparue. Le maréchal Ney reproduisait avec véhémence les arguments qui, la veille, avaient été accueillis, et insistait surtout sur le dévouement de l'armée pour Napoléon, lorsque l'empereur de Russie l'interrompant dit : « Messieurs, vous faites valoir beaucoup » la volonté de l'armée, mais la connaissez-vous bien ? Savez- vous ce qui se passe au camp ? Savez-vous que le corps du duc de Raguse s'est rangé tout entier du côté des coalisés ? » Les plénipotentiaires répondirent que la chose était impossible. « En ce cas, dit l'Empereur, prenez et lisez.» Et il leur remit l'avis du prince de Schwartzenberg annonçant la défection du duc de Raguse. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Dès lors, il ne resta plus à Napoléon que l'abdication absolue, et la cause de la restauration l'emporta chez les souverains coalisés sur celle de la régence.

|

|

|

Le bouclier symbolisant la bataille de Paris dans la Befreiungshalle de Kelheim.

|

LE 30 MARS

1814 Syndicat d'initiative du vieux montmartre |

Tordons tout de suite le cou à ce canard : cette explication souvent reprise est tout à fait FAUSSE !

Si effectivement "bistro" veut dire "vite" en russe, les bistro(t)s français n'ont ABSOLUMENT RIEN à voir avec les événements de 1814. C'est une légende qui a la vie dure, qui est encore accréditée par cette plaque, inaugurée en 1964 au n° 6 de la place du Tertre.

Je cite le Robert : " 1892, -1882 bistrô; cette date écarte l'hypothèse d'une adapt. du russe byistro « vite », qui n'aurait pu se faire qu'en 1814-1815; p.-ê. rapport avec bistouille " (Le dictionnaire des Goncourt mentionne 1856 comme date, mais même cette date est trop tardive pour expliquer une origine remontant à 1814.) Le mot est donc entré dans la langue française vers la fin du 19e siècle. Si l'origine remontait à 1814-15, comment ce mot aurait-il sommeillé pendant plus de 70 ans, pour subitement refaire surface vers la fin du siècle. Ceci est non seulement absurde, mais c'est une impossibilité linguistique : il n'y a d'ailleurs aucun autre exemple de cela. Un bistro est simplement - selon l'explication la plus raisonnable - un endroit où on sert de la bistouille, un mauvais alcool. (avec un sens différent dans le Nord).

Pour ceux qui ne "croient" pas au Robert, le TLF dit la même chose :

ÉTYMOL. ET HIST.1884 arg. pop. bistro « cabaretier » (G. MOREAU, Souvenirs de la Petite et de la Grande Roquette, t. 2, p. 3); 1892 bistrot (TIMM.); d'où le fém. bistrote [1914 d'apr. ESN. sans attest.]; 1919, supra ex. 4.

Orig. obsc.; à rattacher au poit. bistraud « petit domestique » d'orig. inc. (cf. FEW t. 22, 2, p. 61a; v. aussi ESN., s.v. bistaud) si l'on suppose que le mot a tout d'abord désigné l'aide du marchand de vin, plutôt qu'à relier à bistingo « cabaret » 1845 (RAISSON, Une Sombre histoire, I, 40 dans Fr. mod., t. 19, 1951, p. 203), bustingue (avec coquille?) « hôtel où couchent les bohémiens » 1848 (A. PIERRE, Arg. et jargon, ibid.) et bistringue, bastringue*, tous d'orig. obsc.; l'hyp. qui voit dans le mot, l'adaptation du russe bistro « vite » remontant aux cosaques assoiffés occupant Paris en 1814 n'est pas suffisamment fondée.

|

Aux habitants de Montmartre A

tous les défenseurs de la Butte 30 Mars 1914. |

|

Une autre plaque au numéro 17 de la même place.

Invalides

Dans la nuit du 30 aux 31 mars 1814, le maréchal Sérurier, gouverneur des Invalides ordonne l'incinération, dans la cour des Invalides, des 1.417 drapeaux pris à l'ennemi au cours des guerres de la Révolution et de l'Empire, ainsi que d'épée et des insignes de Frédéric II de Prusse. Les cendres furent ensuite jetées à la Seine.

La grande cour des Invalides.

|

|

|

30 mars 1814 : Sens

|

Le soir même, vers 23 heures, il apprit à Juvisy la capitulation de Paris. C'était la fin de l'Empire.. |

Hôtel de l'Ecu de France.

|

31 mars 1814 : entrée des souverain coalisés dans Paris

|

|

31 mars 1814 Courtrai

Nous avons vu au combat de Gand (26 mars) le général comte

Maison, avec un corps de sept mille hommes, échapper à la surveillance des

armées coalisées en Belgique, et en leur donnant le change, parvenir à opérer

sa jonction avec la division Roguet, sortie d'Anvers.

Toutefois, quoique cet habile général eût rempli l'objet de son expédition, il n'était point encore hors de danger, car il fallait qu'il rentrât à Lille, d'où il était parti à la vue des corps ennemis accourant de toutes parts pour lui couper la retraite. Trompant encore une fois, par de fausses démonstrations, 1 le duc de Saxe-Weimar, commandant les troupes coalisées en Belgique, il lui donna des craintes pour Bruxelles, et le général ennemi se hâta de réunir à Alost un corps considérable dans l'intention d'attaquer de front les Français, tandis que son lieutenant, le général Thielmann, avec le corps saxon inquiéterait Oudenaarde sur leur flanc gauche. Disposant, en outre, divers corps pour contenir les sorties des places fortes des frontières, qu'il supposait vouloir protéger le mouvement du général Maison, il se contenta de faire occuper Courtrai par un simple corps de partisans. C'était précisément sur ce point qu'était la retraite du corps français.

Le 30 mars, deux heures avant le jour, le général Maison quitta Gand sur deux colonnes. Le général Solignac avec sa division et une brigade de cavalerie suivit la route qui longe la rive gauche de l'Escaut, afin de s'emparer de Pelleghem, en face d'Oudenaarde; la seconde colonne prit celle qui mène directement à Courtrai par la rive droite de la Lys. Son avant-garde déposta sans peine les partisans ennemis, et il arriva le soir à Courtrai sans obstacles.

Informé de ce mouvement inattendu, le général Thielmann réunit à la hâte tous ses détachements, et se porta, pendant la nuit, sur Courtrai, plein d'espoir d'entamer l'arrière-garde française. A six heures du matin, ayant replié le poste de Zwevegem, il s'avança contre la ville. Le général Maison le fit vivement canonner pendant que ses troupes se formaient en avant de Courtrai et qu'il reconnaissait la position des Saxons. S'étant assuré qu'ils ne débouchaient que par la route d'Oudenaarde, il ordonna aux généraux Solignac et Barrois de déborder les deux ailes de leur ligne, pendant que le général Roguet occuperait leur centre.

Cette manœuvre est exécutée avec précision. Le général Thielmann effrayé veut faire sa retraite, mais il est trop tard. La division Roguet, en colonne s'avance au pas de charge sur la chaussée, enfonce et disperse tout ce qui lui résiste, et pousse les Saxons en désordre au-delà d'Avelgem, où un bataillon adossé à un mur est forcé de mettre bas les armes. Dans le même temps, le général Daudenaerde, à la tête des chasseurs à cheval, prend en flanc les cuirassiers saxons qui s'efforçaient d'arrêter l'infanterie, les rompt et en sabre un grand nombre. Avant deux heures la victoire était décidée; les Saxons, fuyant dans le plus grand désordre, furent poursuivis encore quelque temps par le général Dariule, qui leur fit éprouver une perte notable.

La perte des Saxons s'éleva à un millier d'hommes tués ou prisonniers, et trois pièces de six attelées. Celle des Français fut peu considérable. Le général Maison voulut tenter le même jour un coup de main sur Tournay. Ayant fait replier les avant-postes ennemis sous les remparts de cette place, il la canonna jusqu'à 10 heures du soir et y causa quelques dégâts. Il s'apprêtait le lendemain à recommencer son feu, lorsqu'il apprit que pendant la nuit la garnison avait été considérablement augmentée. Renonçant à son projet, il opéra sa retraite sur Lille, où il entra le jour même.

SUITE : Campagne de France (4) : avril 1814

Campagne de France (1) :

novembre 1813- janvier 1814

Campagne

de France (2 a) : 1er- 14 février 1814

Campagne de France (2 b) : 15-28 février 1814

Campagne de France (3 a) : 1er - 15 mars

1814

Campagne de France (3 b) : 16-31 mars 1814

Campagne de

France (4) : avril 1814

Campagne de France dans le Sud-Est

Campagne de France dans le Sud-Ouest

Cartes (sauf mention contraire) :Johnston, Alex. Keith, Atlas to Alison's History of Europe, William Blackwood and Sons, Edinburgh and London, 1848.