Campagne de 1806

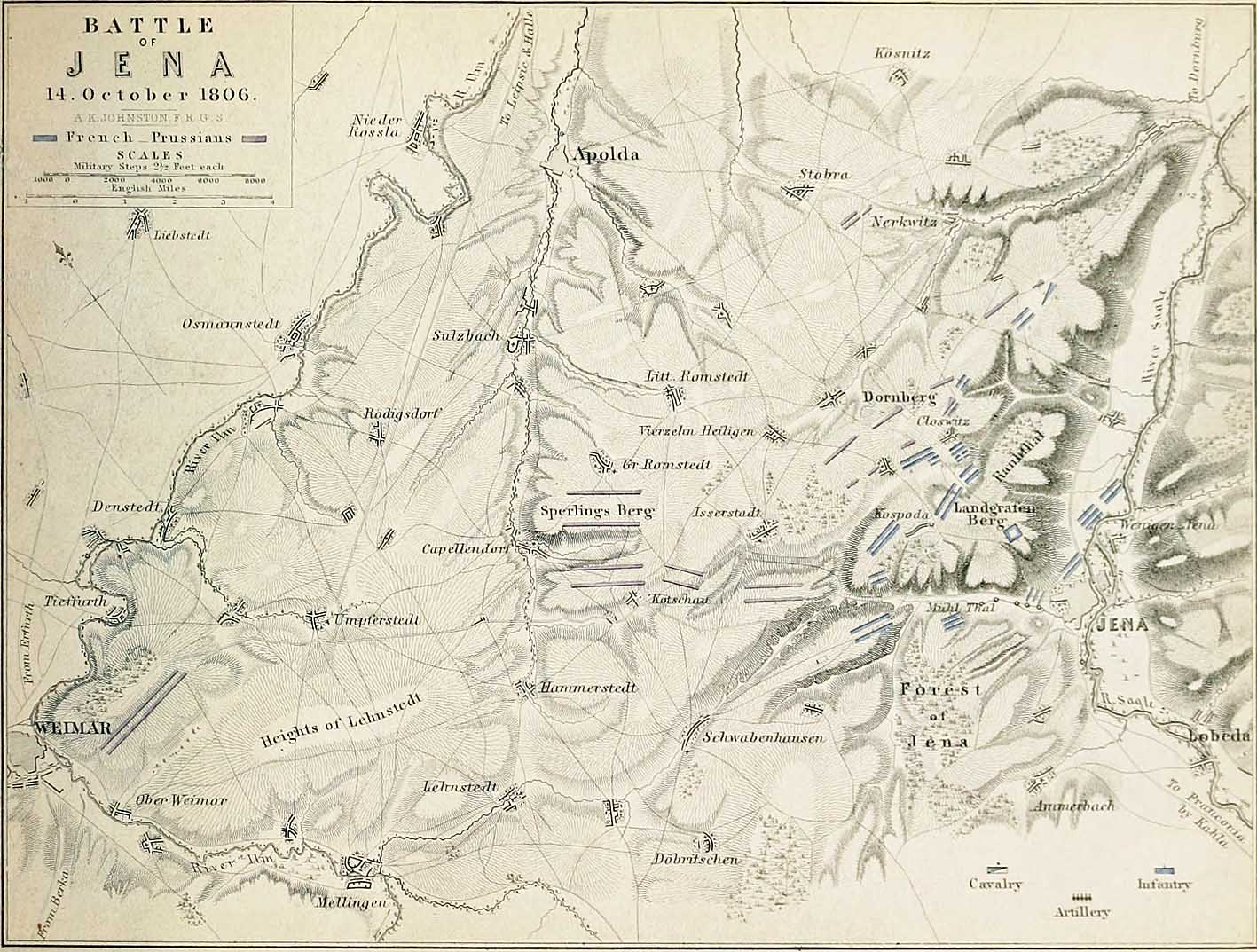

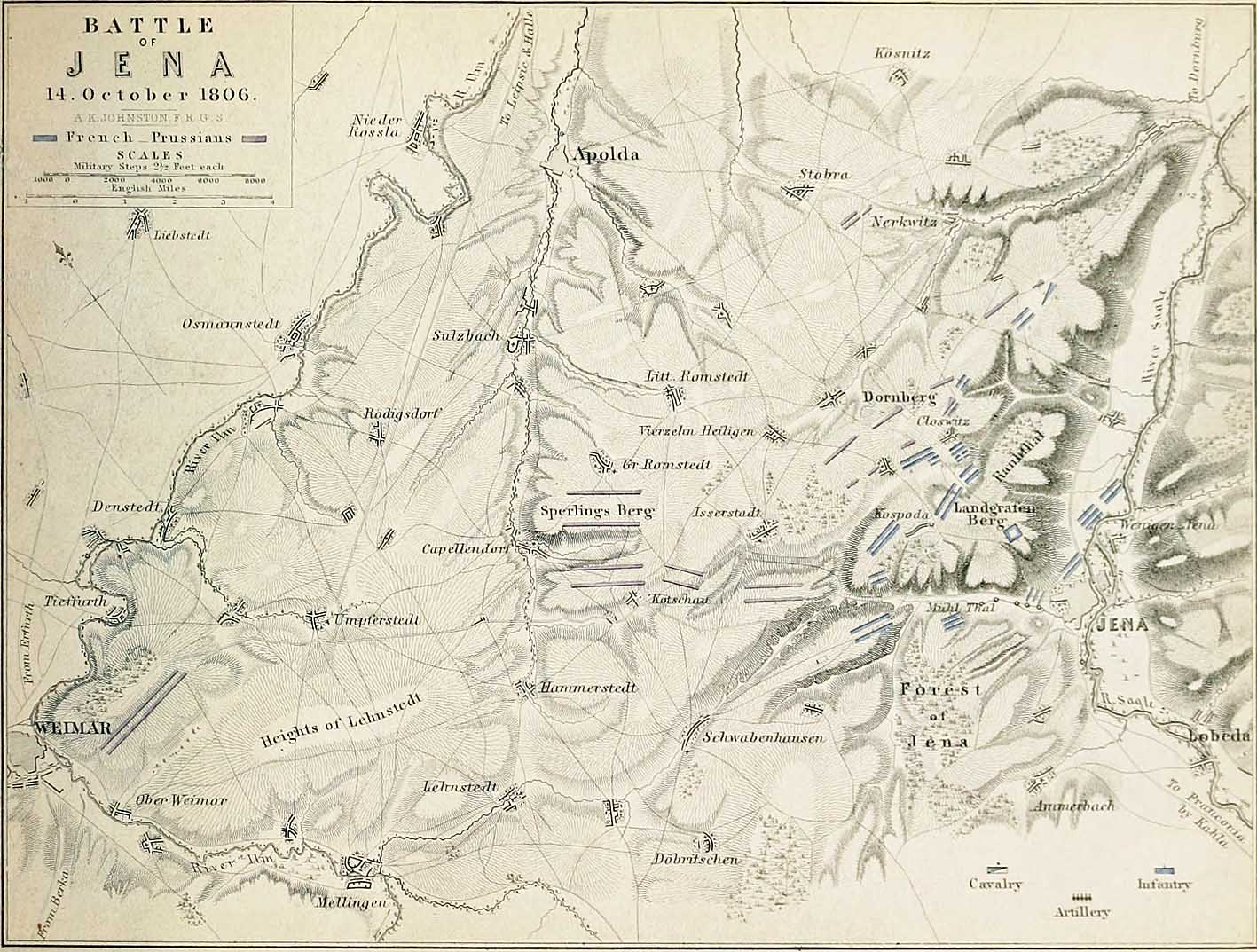

Bataille d'Iéna (14/10/1806)

Page non finalisée

La "galerie" de tous les panoramas d'Iéna : http://extrazoom.com/gallery/Iena.html

Le 14 octobre 1806 : BATAILLE D'IÉNA.

Jamais bataille perdue ne fit peser tant de calamités sur un grand peuple, que la bataille de Iéna n'en attira sur la nation prussienne; jamais aussi vainqueur n'obtint de victoire ni plus complète ni plus éclatante que celle qui en un seul jour vit la monarchie prussienne s'écrouler sous les coups de l'armée française.

La première à armer contre la France, lorsqu'en 1792 elle eut l'espoir de profiter de nos dissensions intestines, la Prusse fut aussi la première à conclure avec la république une paix que nos victoires lui commandaient. Depuis 1795, cette puissance, toujours neutre, n'avait pris aucune part aux différentes guerres qui divisaient l'Europe. Lorsqu'en 1805 les hostilités recommencèrent entre la France, d'une part, l'Autriche et la Russie de l'autre, la Prusse entra dans la coalition par un traité conclu à Postdam, le 1er octobre; mais n'osant pas se déclarer encore ouvertement, elle envoya M. de Haugwitz proposer un sine qua non à l'empereur Napoléon. Le ministre prussien arriva à Brunn en Moravie, au moment où celui-ci montait à cheval pour attaquer l'armée ennemie vers Austerlitz. « Dites à votre roi que ses propositions sont inacceptables, lui dit Napoléon, que s'il se fût d'abord ligué avec l'Autriche et la Russie, la guerre eût pu durer longtemps. Aujourd'hui je vais battre l'armée alliée, et décider la paix. Si, plus tard, vous me faites la guerre, vous serez battu.» Quoique M. de Haugwitz ne soupçonna point ces paroles d'être aussi prophétiques qu'elles le parurent dix mois après, la victoire d'Austerlitz changea la nature de sa mission. D'hostile qu'elle était, elle devint amicale, et il ne fut plus question que de félicitations à donner au vainqueur. Cependant le traité du 1er octobre, quoique non exécuté, ne put être si secret que Napoléon n'en eût connaissance, et il songea dès lors à trouver une occasion favorable pour se venger de la Prusse

Après la paix de Presbourg, l'établissement de la confédération du Rhin, sous le protectorat de l'Empereur des Français, donna de nouveaux ombrages à la cour de Berlin. Elle ne put voir sans jalousie cette nouvelle puissance s'établir dans l'Allemagne, et lui enlever une prépondérance dans laquelle jusqu'alors elle n'avait eu que l'Autriche pour rivale. Dès lors elle songea sérieusement à balancer cette confédération des États du midi de l'Allemagne par une confédération semblable, sous son autorité, de tous les États du nord. Mais Napoléon porta des entraves à ces prétentions par des restrictions qui ne pouvaient convenir à la Prusse: il voulait que les villes hanséatiques restassent indépendantes, et que les autres États fussent libres de suivre dans cette nouvelle alliance leur politique et leurs convenances. La Prusse ne reconnaissait point d'exceptions, elle entendait réunir forcément sous sa protection tous les États de l'Allemagne non compris dans la confédération du Rhin. Des prétentions si opposées ne pouvaient guère se concilier entre deux puissances également avides d'accroître leur domination, et tout annonçait que la force des armes déciderait bientôt de leurs droits.

A cette époque, la cour de Berlin était divisée en deux partis: l'un, adroit et prudent, depuis 1795 profitant habilement des diverses guerres du continent, avait su rendre à la Prusse sa constante neutralité profitable, soit que cette puissance en enrichît d'abord son trésor, soit qu'à la paix elle accourût partager avec le vainqueur les dépouilles du vaincu. L'autre parti, à la tête duquel était le prince Louis Ferdinand, neveu du grand Frédéric et cousin du roi actuel, se composait de tous les jeunes seigneurs de la cour, de l'armée entière, et ne respirait que les combats. Cette armée avait déjà oublié ses revers dans la Champagne. Dix ans endormie dans l'oisiveté, elle ne s'était réveillée que pour jalouser nos succès contre l'Autriche, et dès cet instant le cri de guerre à la France! retentit dans tous ses rangs.

Dans les premiers jours d'août 1806, le marquis de Lucchesini, ambassadeur prussien à Paris, soit qu'il fût de bonne foi, soit qu'il eût agi d'après les projets des moteurs de la guerre, donna avis à sa cour que la France négociait avec la Russie; que, par un traité entre ses deux puissances, le royaume de Pologne était rétabli, et que la Silésie, distraite de la Prusse, devait passer à l'Autriche, en indemnité de la Galicie. Ce bruit, que les événements postérieurs ont montré dénué de tout fondement, fut avidement accueilli par les partisans de la guerre. Ils en profitèrent pour décider en leur faveur le roi, qui jusque là était resté incertain: les esprits s'enflammèrent, et de toutes parts on courut aux armes. Ce fut en vain que le gouvernement français donna des explications satisfaisantes; que M. de Lucchesini fut remplacé à Paris par M. le général Knobelsdorf, chargé de protestations toutes pacifiques; la guerre était décidée. Les chansons les plus outrageantes pour la France furent chantées jusque sur les théâtres de Berlin, les Français provoqués et maltraités dans tous le royaume, notre ambassadeur insulté, et les armements poussés avec célérité dans toute la monarchie prussienne. Pour ne pas entrer seule dans la lice, la Prusse, qui n'avait pas encore renouvelée son alliance conclue le 1er octobre 1805 avec la Russie (alliance que la bataille d'Austerlitz ajourna), fit facilement entrer dans ses projets divers princes allemands dont les États l'avoisinent; mais l'électeur de Saxe, qui craignait avec raison que son pays ne devînt le théâtre de la guerre, ne se décida qu'avec une extrême répugnance à entrer dans la coalition contre la France; il fallut qu'un corps prussien vint camper dans l'électorat pour y décider l'armement et la réunion des troupes saxonnes.

Soit que la Prusse crût réellement à une attaque préméditée de la part de la France, soit qu'elle supposât plus raisonnablement que ses nombreux armements y donneraient lieu, ses préparatifs depuis les premiers jours d'août jusqu'au 18 septembre suivant furent tous pour la défensive. Cependant, vers cette époque, l'armée française, cantonnée en Souabe, n'ayant encore fait aucun mouvement, la Prusse pensa qu'elle pourrait prendre l'offensive et surprendre son ennemi avant qu'il fût en état d'entrer en campagne. En conséquence, l'armée prussienne eut ordre de se réunir à Nauenbourg en Saxe (et ce fut seulement alors que l'électeur prit parti pour les Prussiens) pour y recevoir son organisation définitive. Elle était forte, en y comprenant les troupes princières, de cent cinquante mille hommes. Le roi de Prusse la commandait en personne, ayant sous ses ordres, pour commandant en chef, le duc de Brunswick-Lunebourg, dont les insolentes proclamations, en 1792, donnèrent trois cent mille défenseurs de plus à la France. Elle était divisée en trois corps principaux: celui de droite aux ordres du général Rüchel; le centre, ou armée principale, où se trouvait le roi, la reine[1] et le duc de Brunswick, était sous les ordres du feld-maréchal Mollendorf ; et le corps de gauche, commandé par le prince de Hohenlohe.

Animée d'un grand esprit de jactance, cette armée, plus présomptueuse que véritablement guerrière, était peu propre à une guerre active. Amollie par une longue paix, adonnée au luxe et à la mollesse, elle ne pouvait se mouvoir qu'avec une extrême difficulté [2] Ses généraux, contemporains du grand Frédéric, presque tous sur le déclin de l'âge, n'avaient plus cette vigueur de corps et d'esprit indispensable dans les camps. D'ailleurs, depuis longtemps livrés aux seules spéculations de la théorie, ils allaient se trouver fort entrepris devant une armée toute praticienne, et ne pouvaient guère comprendre le nouveau système stratégique si savamment exécuté par le chef de l'armée française. Aussi ces vices d'organisation, et la persévérante indécision du général en chef eurent bientôt décidé une catastrophe inévitable.

En se décidant à attaquer la première, la Prusse avait formé le plan de commencer ses opérations par les forêts de la Thuringe, entre la Werra et la Saale, et de porter son armée sur le Main. Se croyant donc en mesure de commencer les hostilités; le cabinet de Berlin demanda impérativement à celui de Saint-Cloud: que les troupes françaises stationnées dans le midi de l'Allemagne eussent à repasser le Rhin, et se missent en marche à partir du 8 octobre. Mais en fixant ce terme, la cour de Prusse, par une imprévoyance inconcevable, n'avait pas senti que son armée, dispersée encore vers la fin de septembre depuis le Hanovre jusqu'à la Saxe, malgré qu'elle se préparât depuis longtemps à la guerre né pouvait se concentrer facilement dans un aussi court délai: de sorte que, lorsqu'il ne fut plus possible de retarder les événements, les troupes prussiennes furent contraintes à de nombreuses marches forcées, et n'étaient pas même encore entièrement réunis le jour de la bataille d'Iéna.[3]

L'inaction de l'armée française en Allemagne jusqu'à la fin de septembre; la marche de quelques troupes de l'intérieur de la France vers le Wurtemberg et la Bavière; les nouvelles que le duc de Brunswick recevait de Paris, et qui toutes assuraient que l'Empereur -des Français ne désirait pas la guerre; que si elle était inévitable, il ne voulait point être l'agresseur; firent penser au général prussien que les Français attendraient l'attaque dans la position qu'ils occupaient en Franconie. Cette idée s'affermit d'autant mieux dans l'esprit du duc, qu'il était peu disposé à la guerre. Parvenu à un grand âge, ce vieux général craignait de compromettre sa réputation, qu'il n'aurait plus eu le temps de rétablir : la renommée de l'armée française, celle de son chef, l'intimidaient. Croyant donc être certain des intentions pacifiques de celui-ci, il crut qu'il serait possible d'éviter encore une rupture, et dirigea, en conséquence, ses opérations de manière qu'elles ne fussent pas contraires à un accommodement. Perdant alors un temps précieux, au lieu de traverser au plus tôt les forêts de la Thuringe, et de s'approcher des Français, qui n'étaient point encore concentrés, il resta au-delà de ces forêts, pour ne point provoquer le combat. Le duc était le seul dans l'armée prussienne qui eût le désir de la paix; aussi se gardait-il de le manifester, car il eût, dès ce moment, perdu toute la confiance de cette armée, ivre d'orgueil et d'espérances chimériques ; mais il n'en agit pas moins selon l'opinion dont il s'était pénétré. Le 5 octobre il discutait encore le plan de la campagne avec ses généraux, et le 8, lorsque ses avant-postes furent repoussés, il ne crut pas encore à une attaque sérieuse de la part des Français[4].

Cependant, lorsque le général prussien s'endormait dans son imprudente sécurité, l'Empereur Napoléon ne perdait pas un instant. Aucun mouvement de troupes n'avait eu lieu, soit en France, soit en Allemagne, avant l'entrée des Prussiens en Saxe; mais dès qu'on l'eut apprise à Paris, l'espoir d'une conciliation fut perdu, et de toutes parts des troupes vinrent se joindre à celles qui déjà se trouvaient en Franconie. Bientôt, de cent quarante à cent cinquante mille hommes furent réunis sur la rive droite du Rhin.

Jamais peut-être plus belle armée française n'avait été chargée du dépôt de la gloire nationale. Forts de leur expérience, de leur courage éprouvé dans tant d'occasions, et de la campagne d'Austerlitz, qu'ils venaient de terminer avec une si glorieuse rapidité, généraux, officiers, soldats, portaient tous l'assurance de la victoire. Vainqueurs de toutes les nations de l'Europe, leurs succès passés justifiaient leur confiance dans l'avenir. Un noble enthousiasme animait chacun d'eux; des chants guerriers retentissaient dans tous les rangs, et l'ouverture de la campagne excitait dans tous les cœurs cette gaîté et cette satisfaction que l'on ressent à l'approche d'un plaisir vivement attendu. Animée d'une telle ardeur, guidée par un chef habile et qui avait sa confiance, quelle armée, quel peuple pouvait alors balancer les destins de cette armée française? Qui eût vu les deux armées belligérantes, qui les eût comparées, eût prononcé d'avance l'anéantissement de l'armée prussienne.

Parti de Paris le 25 septembre, l'empereur Napoléon arriva le 6 octobre à Bamberg; ce fut là qu'il reçut l'ultimatum du roi de Prusse. « Maréchal, dit-il au maréchal Berthier, on nous donne un rendez-vous d'honneur pour le 8; jamais un Français n'y a manqué. Mais comme on dit qu'il y a une belle reine qui veut être témoin des combats, soyons courtois, et marchons, sans nous coucher, vers la Saxe. » Voulant cependant faire une dernière tentative pour prévenir la guerre, il écrivit au roi de Prusse [5] : « Le succès de mes armes n'est point incertain; vos troupes seront battues; mais il en coûtera le sang de mes soldats. S'il pouvait être épargné par quelque arrangement compatible avec l'honneur de ma couronne, il n'y a rien que je ne fasse pour épargner ce sang si précieux, il n'y a que l'honneur qui, à mes yeux, le soit encore plus que le sang de mes soldats.» Mais cette lettre fut sans effet: le roi de Prusse n'y répondit que le lendemain de la bataille d'Iéna, et dès lors il était trop tard.

Arrivé au milieu de son armée, Napoléon apprit que le gros de l'armée prussienne était en position sur la route de Francfort, occupant Weimar, Erfurt, Gotha, Eisenach, et poussait, de son aile gauche, ses postes sur les deux rives de la Saale, jusque vers Saalbourg et Saalfeld. Il fit aussitôt ses dispositions, publia une proclamation aux troupes, passa des revues[6], et ordonna l'attaque de l'ennemi. Le 8 octobre, les corps des maréchaux Soult et Ney, tenant la droite, se portèrent sur Hoff, dans le margraviat de Bayreuth. Le centre, où se trouvaient la garde impériale, la cavalerie du prince Murât, grand-duc de Berg; les corps des maréchaux Bernadotte, prince de Ponte-Corvo [7], et Davout, débouchèrent par Cronach sur Saalbourg. La gauche, composée des corps des maréchaux Lannes et Augereau, par Cobourg sur Saalfeld.

Nous avons vu aux 9 et 10 quel fut le succès des combats de Schleitz et de Saalfeld. L'aile gauche de l'armée prussienne, attaquée à la fois sur les deux rives de la Saale, fut culbutée et contrainte à la retraite. L'empereur Napoléon, au lieu de suivre alors l'ennemi sur les deux rives, quitta la gauche, dont la configuration présente une vallée difficultueuse et profonde ; suivant son sage système de ne point disséminer ses forces avant d'avoir livré une bataille générale, il réunit son armée tout entière sur la rive droite, et à marches forcées il se dirigea droit sur l'Elbe, tournant ainsi tout le flanc gauche de l'armée prussienne. Dès le 12 octobre au soir, le maréchal Davout, avec le 3e corps formant notre avant-garde, eut gagné deux marches sur l'ennemi, et prit position sur la Saale à Nauenbourg, où il s'empara des magasins de l'armée prussienne et d'un magnifique équipage de pont composé de vingt-un pontons de cuivre attelés. Notre cavalerie, sous les ordres du grand-duc de Berg, poussa des partis jusqu'aux portes de Leipzig. Le reste de l'armée, dans les journées du 12 et du 13, quittant la perpendiculaire à l'Elbe, fit un changement de front à gauche, marcha directement sur la Saale, et s'emparant des divers passages occupa Iéna et les positions voisines, sur la rive gauche.

Les diverses manœuvres de l'armée française, aussi habilement conçues qu'exécutées avaient placé l'armée prussienne dans la plus critique des positions. A peine cinq jours s'étaient écoulés depuis la campagne commencée, que déjà cette armée avait perdu ses magasins et sa base d'opérations. Les capitales de la Saxe et de la Prusse, qu'elle devait garantir, n'étaient plus couvertes; le gros de notre armée, réuni en masse, l'attaquait de front, tandis qu'un corps tournant, ayant deux jours d'avance sur elle, était en position de lui fermer la route de l'Elbe par le chemin le plus direct vers Berlin ,ou de la prendre à dos si elle risquait une bataille contre le gros de l'armée française; enfin, par une de ces bizarreries dont l'histoire des guerres fournit bien peu d'exemples, cette armée prussienne qui, le 8 octobre, marchant sur le Rhin, se trouvait entre l'armée française et l'Elbe, le 12 avait le Rhin à dos, et sa principale ligne d'opérations et de retraite coupée par les Français qui, à leur tour, se trouvaient avoir l'Elbe derrière eux. Ainsi l'élève du grand Frédéric, le plus grand capitaine qui restait du 18e siècle, mis en défaut dès les premières manœuvres par son habile adversaire, s'était trouvé subitement débordé, tourné, coupé de ses communications, et allait faire le pendant du général autrichien Mack, tant censuré, tant injurié par les Prussiens.

Dès que le duc de Brunswick, ayant vu son aile gauche aussi vivement attaquée sur les deux rives de la Saale, eut connaissance que l'armée française avait toute passé sur la rive droite, il pensa que son dessein était d'arriver sur l'Elbe avant l'armée prussienne. Croyant alors qu'il aurait le temps nécessaire pour prévenir les Français sur ce fleuve, en longeant la rive gauche de la Saale, il se hâta de rappeler son aile droite, qui, d'après le premier plan d'opération, devant se porter sur Francfort, était encore vers Eisenach, c'est-à-dire après de vingt-cinq lieues du terrain où allait s'engager une affaire générale. Le général Rüchel, qui la commandait, arriva le 12 entre Erfurt et Weimar.

Le duc de Brunswick, pénétré de l'idée que les Français marchaient directement sur l'Elbe, ne supposa pas possible que par une rapide manœuvre ils pussent revenir l'attaquer sur la rive gauche de la Saale pendant sa marche de flanc; en conséquence, le 13 octobre il quitta avec l'armée principale, forte de soixante-six mille hommes, la position qu'il occupait à Weimar, et se dirigea vers Nauenbourg, dans l'intention de passer la Saale, pour se joindre vers Halle au corps que commandait le prince de Wurtemberg[8]. Le général Rüchel remplaça l'armée principale à Weimar devant la suivre le 14 sur Nauenbourg ; et le prince de Hohenlohe, avec son corps d'armée, dut rester en position en avant de Weimar vers Iéna, pour -couvrir la marche de flanc du reste de l'armée.

On ne saurait trop s'étonner de la profonde ignorance dans laquelle paraissait être le général prussien des mouvements des Français sur la rive droite de la Saale. Comment, en effet, a-t-il pu, dans son propre pays, à quelque lieues seulement de son ennemi, ne pas connaître que depuis deux jours Nauenbourg était occupé par des forces considérables, et que-le gros de l'armée française, changeant de direction, allait repasser la Saale pour l'attaquer dans sa marche de flanc, mouvement toujours dangereux lorsqu'il n'est pas bien couvert et éclairé au loin par beaucoup de cavalerie? A quoi lui servait donc la sienne, excellente et nombreuse ? Le duc de Brunswick commit contre les plus simples règles de la prudence une .faute dont son âge et son expérience auraient dû le garantir. S'il eût été mieux instruit, il eût pris une bonne position aux environs de Weimar, où, réunissant toutes ses forces, il eût pu livrer une bataille avec quelque espoir de succès; on, si quelque autre considération l'eût porté à, retarder cette bataille y il pouvait de cette position se retirer sans risque directement sur Magdebourg, et choisir lui-même son champ de bataille avant d'arriver à l'Elbe. Au lieu de cela, son armée, disséminée, fut attaquée à l'improviste sans que ses corps pussent se soutenir mutuellement, et elle fut contrainte de combattre sur un terrain en quelque sorte donné par son ennemi ou par le hasard, ce qui est presque toujours une cause certaine de défaite.

La bataille que nous appelons d'Iéna, mais que les Prussiens, à plus justes titres, appellent d'Auerstaedt, est une bataille double. Et, en effet, deux armées françaises, isolées l'une de l'autre, à cinq lieues de distance, aux prises avec deux armées prussiennes, également séparées, sur deux terrains tout différents constituent deux batailles bien distinctes. Cependant, comme elles se sont données le même jour et qu'elles ont concouru au même résultat, nous nous conformerons, pour l'ordre de la relation, au bulletin officiel, et nous parlerons d'abord de l'action d'Iéna avant de nous occuper de celle d'Auerstaedt.

Nous avons dit plus haut que le gros de l'armée française passa la Saale, et prit position en avant d'Iéna, sur la rive gauche de cette rivière dès le 13 octobre, vers le milieu du jour. Le reste de la journée fut employé aux dispositions d'attaque pour le lendemain. Lorsque le général Rüchel eut appris l'approche des Français vers Iéna, il vint soutenir le prince de Hohenlohe; ces deux corps réunis comptaient soixante mille hommes [9]; postés avantageusement, ils paraissaient vouloir défendre vigoureusement la chaussée qui conduit d'Iéna à Weimar, passage qu'il fallait forcer pour pouvoir se déployer dans la plaine. L'armée française, qui débouchait par Iéna, et où se trouvait l'empereur Napoléon, était forte de quatre-vingt mille hommes. Elle se composait de la garde impériale, des corps des maréchaux Soult, Lannes, Augereau et Ney. L'intervalle entre Iéna et Nauenbourg était gardé par le corps du maréchal Bernadette, prince de Ponte-Corvo, qui observait la Saale vers Dornbourg et Cambourg. Le corps du maréchal Davout était à Nauenbourg. La cavalerie du prince Murat rétrogradait de Leipzig et se portait le long de la Saale vers Iéna.

Le 13, en débouchant d'Iéna, Napoléon avait fait occuper par la garde impériale et de l'artillerie un plateau escarpé qui dominait la position. Le 14 au matin, l'armée était ainsi placée : sa gauche, appuyée à un village et des bois, était commandée par le maréchal Augereau. La garde impériale la séparait du centre, qu'occupait le corps du maréchal Lannes; la droite était aux ordres du maréchal Soult. Un brouillard épais obscurcissait le jour. L'empereur Napoléon passa devant les lignes. Il fit souvenir les troupes qu'un an auparavant, à la même époque, elles avaient pris Ulm; que l'armée prussienne tournée, comme l'armée autrichienne, ne se battait plus dans cette journée pour la gloire, mais pour sa retraite; que cherchant à faire une trouée sur différents points, les corps d'armée qui la laisseraient passer seraient perdus de réputation. A ce discours animé, les soldats répondirent par les cris répétés de marchons! marchons! Le brouillard s'étant alors dissipé, les tirailleurs engagèrent aussitôt l'action. Le combat devint bientôt sérieux; au bout d'une heure l'avant-garde ennemie fut débusquée de sa position, et nos troupes débouchèrent du plateau d'Iéna dans la plaine. On aperçut alors toute l'armée prussienne à petite portée de canon. Napoléon eût désiré, pour commencer une nouvelle attaque, attendre les troupes qui devaient le joindre et surtout sa cavalerie, mais l'impétuosité française l'emporta. Plusieurs bataillons s'étant engagés avec ardeur au village de Hollstedt, l'ennemi s'ébranla pour les déposter. Le maréchal Lannes marcha sur-le-champ en échelons pour soutenir ce village. Le maréchal Soult attaqua un bois sur sa droite. Notre gauche fut en même temps abordée. En moins d'une heure l'action devint générale.

Le maréchal Soult ayant enlevé le bois qu'il attaquait depuis deux heures, fit un mouvement en avant. Dans cet instant, Napoléon, prévenu que la division de cavalerie de réserve, et deux divisions du maréchal Ney, arrivaient sur le- champ de bataille, fit avancer en première ligne toutes les troupes qui étaient en réserve. Rudement abordé alors sur tous les points, l'ennemi plia bientôt et commença sa retraite. Pendant la première heure, il la fit en ordre; mais le prince Murât étant arrivé dans ce moment avec sa cavalerie, qui venait de Nauenbourg par la rive droite de la Saale, ayant pris part à l'affaire, cette retraite devint une déroute complète. Nos braves cavaliers, ayant le prince à leur tête, frémissant de voir la victoire décidée sans eux, se précipitèrent partout où ils rencontrèrent des ennemis. Malgré sa bonne réputation, la cavalerie prussienne ne put tenir contre la cavalerie française ; en vain l'infanterie se forma en carrés, cinq de ces carrés furent enfoncés. Artillerie, cavalerie, infanterie, tout fut culbuté. Pendant cinq lieues l'ennemi, dans le plus horrible désordre, fut poussé le sabre dans les reins, et nos troupes entrèrent pêle-mêle avec lui dans Weimar. Là, le peu de troupes prussiennes qui avaient conservé quelque ordre dans leur fuite se débandèrent et dans toutes les directions cherchèrent, à travers les bois et les montagnes, à se soustraire à notre cavalerie, qui ne leur donnait aucune relâche. De ces deux corps de Hohenlohe et de Rüchel, à peine vingt-mille hommes parvinrent à s'échapper.

Pendant que la moitié de l'armée prussienne était ainsi complètement battue à Iéna, l'autre moitié, vers Auerstaedt, n'éprouvait pas un meilleur sort.

Le duc de Brunswick, persuadé, comme nous l'avons dit plus haut, que l'armée française, tout entière sur la rive droite de la Saale, se dirigeait sur l'Elbe, partit donc de Weimar le 13 au matin avec soixante-six mille hommes, et marcha vers Nauenbourg pour arriver sur ce fleuve avant elle. A quelque distance de cette ville il comptait prendre la route de Freybourg, pour de là se porter sur Halle.

De Weimar à Nauenbourg on compte neuf lieues. Il était donc facile au duc, en faisant une marche forcée, d'arriver à la fin du jour près de cette ville. Cette diligence lui était commandée par un double motif, tout puissant dans cette circonstance. Dès le 12, des avis certains lui parvinrent que des partis ennemis avaient paru jusqu'à Nauenbourg; sa conviction était en outre que les Français voulaient arriver à l'Elbe; il avait donc besoin de toute la célérité possible pour les prévenir. De plus, à une lieue et demie avant d'arriver à Nauenbourg se trouvait un défilé long et difficile, près du village de (Bad) Kösen[10] et un pont sur la Saale. Il était à craindre que les Français ne s'emparassent de ce défilé, ou du moins qu'ils ne brûlassent le pont; arriver dans cette position le premier, était donc encore indispensable, sous peine d'éprouver un grand échec, ou tout au moins un retard qui devait être funeste. Que fallait-il pour cela? Une marche de sept à huit lieues. Soit que par un aveuglement inconcevable le duc ne sentit pas tout le danger de sa position, soit que les Prussiens, amollis par dix ans de paix, ne fussent pas capables de supporter cette fatigue; soit que la théorie routinière des garnisons prévalût encore sur les lois impérieuses de la nécessité, l'armée prussienne ne fit que cinq lieues et demie dans cette journée, encore ses divisions s'échelonnèrent elles à de grands intervalles. Son avant-garde, aux ordres du général Schmettau, vint camper vers cinq heures sur les hauteurs en avant du village d'Auerstaedt, à deux lieues des défilés de (Bad) Kösen, poussant des patrouilles jusqu'au village de Hassenhausen, à une lieue du défilé. Le quartier-général où était le roi de Prusse s'établit à Auerstaedt. Une de ces patrouilles rencontra le soir même une patrouille française de cavalerie, à laquelle elle fit deux prisonniers. Le général prussien ayant appris par eux qu'une division de cavalerie et beaucoup d'infanterie étaient aux environs de Nauenbourg, ne changea cependant rien à ses dispositions, et remit au lendemain à s'emparer du défilé, lorsque le jour même il pouvait tenter, peut-être avec succès, de prendre possession de ce poste inexpugnable.

Depuis le 12 au soir, le maréchal Davout, avec le 3e corps, se trouvait sur les hauteurs de la rive droite de la Saale, à Nauenbourg. Le 13, ayant reconnu la position du château de Freybourg (trois lieues de Nauembourg) qui défend le pont de l'Unstruth, sur la communication de Weimar à Halle, la fit occuper par le 13e régiment d'infanterie légère, avec ordre de brûler le pont si l'ennemi s'y présentait, Vers les quatre heures du soir, le maréchal s'étant rendu sur les hauteurs de la rive gauche de la Saale, au-delà du défilé de (Bad) Kösen sur la route de Weimar, y rencontra une reconnaissance de sa cavalerie légère; qui était ramenée par plusieurs escadrons prussiens. Il la rallia, lui fit tenir ferme, et sentant que l'approche de ce parti de cavalerie ennemi annonçait le mouvement d'un grand corps de troupes qui marchait ou sur Freybourg ou sur (Bad) Kösen, il porta en toute hâte un bataillon du 25e régiment au défilé de (Bad) Kösen, avec ordre de le défendre jusqu'à ce qu'il fût secouru jusqu'au dernier homme[11].

La position du maréchal Davout était aussi dangereuse pour lui qu'elle importait à l'armée entière. La cavalerie du prince Murât, qui jusque là avait marché à sa hauteur, et s'était avancée sur Leipzig, rétrograda le 13 pour se porter à Iéna. Le maréchal Bernadotte, arrivé le 13 près de Nauenbourg, rétrograda également dans la nuit du 13 au 14, et marcha vers Cambourg et Dornbourg, sur la Saale, dans la direction d'Iéna. Ainsi donc le 3e corps, composé de trois divisions d'infanterie et seulement de quatorze cents hommes de cavalerie, ne formant ensemble qu'environ vingt - six mille combattants, se trouvait réduit à ses propres forces, et obligé de lutter contre une armée de soixante-six mille hommes, dont douze mille de cavalerie. De sorte que si ce corps, numériquement trop faible, ne pouvait conserver son terrain, l'ennemi, passant alors sur la rive droite de la Saale, arrivait sur le flanc de l'armée engagée à Iéna sur la rive gauche, et la plaçait ainsi presque entre deux feux. Il fallait donc, quel que fût le nombre des ennemis, ne pas rompre d'une semelle, en un mot, vaincre ou périr. Jamais mission ne fut ni plus glorieusement ni plus heureusement remplie.

Le maréchal Davout, qui jusque là n'avait fait de dispositions que pour fermer à l'ennemi les passages de la Saale et de l'Unstruth, reçut dans la nuit du 13 au 14 de nouvelles instructions.

L'Empereur n'ayant point eu connaissance du mouvement du duc de Brunswick sur Nauenbourg, et découvrant le 13 au soir, des hauteurs d'Iéna, les corps de Hohenlohe et de Rüchel, crut qu'il avait devant lui toute l'armée prussienne. En conséquence, il ordonna au maréchal Davout de quitter Nauenbourg pour se porter sur Apolda, afin de tomber sur les derrières de cette armée pendant que lui l'attaquerait de front. Le maréchal se disposa aussitôt à exécuter ce mouvement.

Le 14, la 3e division du 3e corps, commandée par le général Gudin, passa le défilé de Kösen à six heures et demie, et déboucha sur le plateau qui le domine. Les 1re et 2*divisions, les plus éloignées du défilé, ne le franchirent qu'après, et à de longs intervalles, vu la difficulté des mouvements dans un passage si resserré et si long. Une demi-heure avant le jour, il s'était élevé un brouillard si épais qu'il ne permettait pas de distinguer les objets à portée de pistolet, de sorte que la 3e division arriva près du village d'Hassenhausen sans apercevoir d'ennemis[12] Dans le même moment l'avant-garde de l'armée prussienne, commandée par le général Blücher, et où se trouvait le roi de Prusse, s'avançait sur la chaussée d'Auerstaedt à Hassenhausen. Au-delà de ce dernier village, arrêtée tout-à-coup parie feu de l'artillerie de la brigade du général Gautier, placée sur la chaussée, cette avant-garde, forte de deux mille hommes de cavalerie et d'infanterie, est rompue et se disperse. Trois compagnies du 25e, soutenues par un détachement de chasseurs du 1er, aux ordres du capitaine Hulot, se précipitent sur une batterie prussienne, en tuent les canonniers et enlèvent six pièces. Tout le 25e dépasse alors Hassenhausen, mais incommodé par une batterie ennemie, le chef de bataillon Saint-Faust, avec quatre compagnies, marche sur elle et l'enlève.

Cependant la division prussienne du général Schmettau était arrivée au secours de l'avant-garde, accompagnée d'une immense cavalerie. Tous ses efforts se réunirent alors sur le 25e régiment, qui, soutenu par la brigade du général Petit, garda pourtant sa position appuyée à Hassenhausen. Dans le même temps la cavalerie prussienne avait chargé le 25%mais sans succès; le général Blücher, qui, après ces deux échecs, s'était retiré hors de portée à l'extrême gauche des Prussiens, réunit sur ce point vingt-cinq escadrons, et à leur tête s'avança entre Spielberg et Bunscherau. Le brouillard s'étant dissipé, Blücher s'aperçut qu'il se trouvait sur les derrières de la division française engagée à Hassenhausen. Profitant alors de son heureuse position, il lança sa cavalerie dans tous les sens. Le maréchal Davout, qui se trouvait depuis le commencement de l'attaque à la division Gudin, avait prévu ce mouvement sur la droite et disposé d'avance ses troupes. Attaqués de tous côtés, nos carrés reçurent avec calme et à bout portant les nombreux escadrons ennemis. Aucun bataillon ne fut entamé, et le terrain autour d'eux fut jonché de cadavres prussiens. Enfin, après des pertes énormes, cette cavalerie, fatiguée, découragée, et déjà en désordre par l'effet de ses différentes charges, se mit en retraite. Notre cavalerie, que le maréchal avait placée à notre droite, et qui, trop peu nombreuse jusque là, n'avait pu agir, saisit habilement cet instant favorable, tomba sur les Prussiens et les poussa jusqu'au de-là de Spielberg. Dans cette action, la cavalerie ennemie fut tellement maltraitée, que le général Blücher ne crut pas devoir reprendre une position en première ligne, et se retira au loin jusqu'à Ekartsberga.

Pendant que ceci se passait à notre droite, les divisions prussiennes Orange et Wartensleben se plaçaient à la droite de la division Schmettau, et menaçaient sérieusement de forcer notre gauche, où se trouvait seul le 85e régiment. Depuis deux heures, la division Gudin luttant contre des forces si supérieures, avait cependant conservé intacte sa position, lorsque vers neuf heures arriva la 2e division, commandée par le général Friant, qui, prenant la droite, entra aussitôt en ligne. La retraite du général Blücher ayant dégarni l'aile gauche des Prussiens, cette division s'avança sans obstacle jusqu'auprès de Spielberg, les 111e et 108e à la gauche de ce village, les 48e et 33e à la droite. Une batterie ennemie de six pièces gênant son mouvement, le 108e régiment l'enleva en un instant et chassa de Spielberg les troupes qui le défendait. Le général Friant établit alors près du cimetière de ce village une batterie de douze pièces qui prend en flanc la ligne ennemie. Notre cavalerie charge en même temps sur la brigade du prince Henri, qui tenait l'extrême gauche des Prussiens. Le 108e régiment, commandé par le colonel Higonet, marche sur Popel et enlève à la baïonnette ce second village, dans lequel il prend plusieurs pièces de canon, un drapeau, et fait un grand nombre de prisonniers. Le prince Henri, ainsi culbuté de front, menacé jusque sur ses derrières par nos tirailleurs que le succès rend audacieux, est obligé de se replier en toute hâte sur la division Schmettau; et la division Friant, libre alors de son mouvement, continue à déborder l'aile gauche prussienne, et se dirige sur Ekartsberga.

Pendant que la division Friant obtenait ainsi de brillants succès à notre droite, notre gauche se trouvait dans une position très-critique. Depuis près de quatre heures la division Gudin soutenait opiniâtrement les efforts de la plus forte partie de l'armée ennemie, qui sans cesse renouvelait ses attaques pour forcer notre extrême gauche. Déjà tournée, cette division, assaillie par des forces si supérieures, avait été obligée de replier sa gauche et allait nécessairement succomber, si la 1ère division, que commandait le général Morand, débouchant du défilé vers dix heures, ne se fût portée au pas de course à la gauche de notre ligne. Le 13e régiment d'infanterie légère, commandé par le général d'Honnières, qui était en tête de cette division, marcha la baïonnette en avant sur Hassenhausen, dont s'était emparé l'ennemi; il culbuta tout ce qu'il trouva devant lui et reprit le village. Mais s'étant laissé emporter par son ardeur trop au-delà, il tomba sur le gros des Prussiens et fut contraint de revenir prendre position en arrière d'Hassenhausen. Dans ce moment la division Morand arrivant tout entière, se déploya, et appuyant sa gauche à la Saale arrêta l'ennemi.

Excepté deux divisions de réserve, toute l'armée prussienne était engagée vers onze heures. Déjà elle avait éprouvé de grandes pertes; le duc de Brunswick et le général Schmettau, blessés dangereusement, avaient quitté le champ de bataille. Dans ce moment le roi ordonna une attaque générale de notre gauche, dans le dessein de la déborder, comme nous débordions la gauche de son armée. A midi, le prince Guillaume étant arrivé avec un corps considérable de cavalerie, se joignit à celle de Wartensleben, et se porta aussitôt sur la division Morand, pour tenter le succès d'une dernière attaque. Le feu de l'artillerie et de la mousqueterie se ranime avec une nouvelle violence. La cavalerie prussienne tombe avec furie sur nos carrés. Fusillée à brûle pourpoint, elle n'en est que plus animée. Ces intrépides cavaliers ne pouvant entamer un seul bataillon, viennent mourir jusque sur nos baïonnettes[13]. Mais tant de bravoure était insuffisante pour vaincre nos héroïques soldats. Le prince Guillaume renonça enfin à la victoire, et, blessé, il se retira avec sa cavalerie derrière l'infanterie. La division Morand avança alors et aborda l'infanterie ennemie à portée de pistolet. Le choc fut terrible, la mitraille ouvraient les rangs qui se refermaient aussitôt et couvrait la terre de morts et de blessés. L'ennemi commence à reculer. En vain le roi porte sur la gauche de la division Morand une partie de sa réserve qui accourait et les régiments des gardes; ces troupes sont foudroyées et ne ralentissent pas le mouvement de notre aile gauche, qui gagne toujours du terrain. Le général Morand, avec le 30e et le 17e, arrive enfin en face du moulin d'Emsem, sur un plateau élevé qui domine tous les environs, il y établit son artillerie, et de là, comme d'un bastion, il prend en flanc l'armée prussienne, qu'il écrase de sa mitraille.

Profitant de ses succès sur sa droite et sa gauche, le maréchal Davout fit alors avancer son centre. La division Gudin se porta en conséquence sur le village de Tauchwitz, y entra à la baïonnette, et la 6e compagnie du 2e bataillon de sapeurs, commandée par le capitaine Pradeau, y fit un millier de prisonniers. A midi et demi l'armée prussienne avait commencé à plier. A une heure, débordée sur ses deux ailes, poussée vivement sur son centre, elle avait perdu toutes ses positions sur les hauteurs d'Hassenhausen, et se trouvait menacée d'une déroute complète, lorsque les deux divisions Arnim et Kunheim, qui n'avaient point encore pris part au combat, s'avancèrent soutenues de la brigade du prince Auguste, et de toute la cavalerie qu'avait pu réunir le général Blücher. Le général Kalkreuth, qui commandait cette réserve, prit position en arrière de Tauchwitz, ayant devant son front le ruisseau qui coule de Popel à Rehehausen, et les trois divisions prussiennes, battues, se retirèrent en désordre, abandonnant sur les hauteurs d'Hassenhausen une grande partie de leur artillerie.

Le général Kalkreuth tint ferme quelque temps devant l'armée victorieuse; mais débordé par le général Morand, qui avec son artillerie balayait la plaine; attaqué vigoureusement parla division Friant qui marchait sur Lisdorf, et par la division Gudin sur Popel, il abandonna cette seconde position, et vint en prendre une troisième en arrière sur les hauteurs d'Ekartsberga.

La victoire n'eût point été complète pour le 3e corps, si l'ennemi n'eût pas été chassé de cette dernière position. Le maréchal Davout ne voulant pas laisser aux Prussiens le temps de s'y affermir, se porta avec la division Gudin sur la gauche des plateaux d'Ekartsberga, et les fit attaquer aussitôt par le général Petit avec quatre cents hommes des 12e et 21e régiments. Ces braves troupes, insatiables de succès, reçurent le feu de l'artillerie et de la mousqueterie prussienne sans riposter; elles gravirent la montagne la baïonnette en avant, tandis que le général de brigade Grandeau, de la 2e division, arrivait sur la droite de cette montagne avec le 111e régiment, suivi du général Friant et de sa division. L'ennemi ne pouvant plus résister à une si constante et si fougueuse audace, abandonna cette belle et dernière position avec une telle précipitation, qu'il laissa vingt pièces de canon au pouvoir du général Petit. Ne pouvant plus se rallier, il fut poursuivi jusqu'au-delà du bois d'Ekartsberga, où se terminèrent, vers quatre heures et demie, les gigantesques travaux de cette mémorable journée. L'armée prussienne fuyait dans un tel désordre, que le général Viallannes, commandant les trois régiments de cavalerie légère du 3e corps, la harcela dans sa déroute jusqu'à Buttelstaedt, à quatre lieues de là, et lui fit des prises considérables, sans qu'elle opposât la moindre résistance.

Ainsi donc vingt-six mille Français, presque sans cavalerie, battirent complètement une armée prussienne forte de cinquante-quatre mille fantassins et de douze mille cavaliers. Cette armée perdit sur ce point plusieurs drapeaux, cent quinze pièces d'artillerie, et quinze à dix-huit mille hommes, parmi lesquels trois mille prisonniers. La perte du 3e corps ne s'éleva pas au-delà de six mille huit cents hommes tués ou blessés; perte considérable sans doute mais qui paraîtra bien légère si l'on considère les obstacles que ce corps eut à surmonter, et l'importance des succès qu'il obtint dans cette journée[14].

Le roi de Prusse, qui ignorait encore au moment de sa retraite la bataille livrée à Iéna, voulant se réunir aux corps de Rüchel et de Hohenlohe avant de recommencer le combat, en quittant Auerstaedt, indiqua Weimar pour rendez-vous à son armée; il la devança lui-même, et partit escorté de deux régiments de dragons, pour, dans cette ville, concerter de nouvelles dispositions. A deux lieues de là, il trouva à Apolda les Français, qui déjà s'étaient emparés de Weimar. Contraint de se jeter à droite, il gagna, non sans peine, Sommerda à travers champs, exposé à tout moment à donner dans quelques corps français qui interceptaient toutes les routes. Ce prince connut alors tout son malheur. Ce fut de cette petite ville qu'il répondit à la dernière lettre que lui avait écrite l'empereur Napoléon avant le commencement des hostilités; il lui demandait la paix; mais deux batailles perdues en un seul jour la rendaient impossible. L'armée prussienne battue à Auerstaedt fut obligée de se retirer sur Sommerda, également à travers des routes et des sentiers non frayés. Les troupes, qui déjà avaient quitté en désordre le champ de bataille, achevèrent de se disperser à la nuit. Un grand nombre, apercevant briller des feux dans l'obscurité, les prirent pour les bivouacs de l'armée d'Hohenlohe, et tombèrent dans les bivouacs français; de sorte que le 15, tout au plus dix à douze mille hommes purent se réunir à Sommerda, sous le commandement des généraux Kalkreuth et Blücher, et tentèrent de s'ouvrir une route à travers les montagnes du Harts, pour gagner l'Elbe. Encore, le 16, Blücher, avec un corps de six mille hommes, n'échappa-t-il que par astuce. Ayant rencontré le général français Klein, qui occupait avec une division de dragons le village de Weissensee, seul débouché qui fût ouvert au général prussien, celui-ci jura sur sa parole d'honneur qu'il existait un armistice entre les deux armées. Le général Klein le crut, et ne sut qu'il avait été trompé que lorsqu'il n'était plus temps de réparer le tort de sa loyauté.

Jamais plus grande victoire ne fut signalée par de plus grands désastres. Cette superbe et nombreuse armée prussienne, qui peu de jours avant menaçait d'envahir la Confédération du Rhin, qui ordonnait si impérativement à l'armée française de sortir de l'Allemagne, battue, presque détruite, fuyait dans toutes les directions, et harcelée, coupée, morcelée, ne pouvait échapper à l'ardente poursuite de son ennemi. Elle perdit le jour même de la bataille trente mille prisonniers, dont trente généraux, vingt mille tués ou blessés; parmi ces derniers le duc de Brunswick, le maréchal de Mollendorf, le général Schmettau et le général Rüchel. Les trois premiers moururent des suites de leurs blessures. Soixante drapeaux, trois cents pièces de canon, et des magasins immenses de subsistances. Quinze jours après, Berlin et toute la Prusse jusqu'à l'Oder étaient occupés par nos troupes, et de toute l'armée prussienne il ne restait que dix à douze mille hommes qui, sans armes, sans bagages et sans artillerie, gagnèrent la Vistule, et furent se joindre aux Russes derrière ce fleuve. Tout le reste était au pouvoir des Français.

L'armée française perdit dans les deux batailles d'Iéna et d'Auerstaedt dix à onze mille hommes tués ou blessés, mais aucun officier de marque; un seul général de brigade fut tué, ce fut le général Debilly à Auerstaedt. Le général de division Morand, les généraux de brigade Couroux, d'Honnières, Petit et Gautier, furent blessés. Les colonels Lamotte du 36e, Barbanègre du 9e de hussards; Marigny du 20e de chasseurs; Harispe du 16e léger; Dulembourg du 1er de dragons; Viala du 81e et Higonet du 108e, furent tués. Les colonels Burke, aide-de-camp du maréchal Davout; Vergès du 12e, Nicolas du 61e, Guyardet du 3e léger; l'adjudant-commandant Coëhorn : et le colonel Busson du 2e de chasseurs, furent blessés.

Le maréchal Davout fut le seul de nos maréchaux atteints par les projectiles ennemis. Tout le temps que dura la bataille d'Auerstaedt, il resta au milieu de la mitraille, parcourant la ligne, tantôt dans un carré, tantôt dans un autre, et encourageant de sa présence et de ses discours son brave corps d'armée. Ses habits étaient criblés de balles et son chapeau brisé en plusieurs endroits par les boulets et les biscaïens[15]. Les généraux sous ses ordres, les officiers et les soldats firent dans cette journée tout ce qu'on peut attendre du talent joint au courage le mieux éprouvé.

Nous osons l'affirmer sans crainte d'être désavoués, le sort de la monarchie prussienne s'est décidé à Auerstaedt. Car si cette seconde bataille n'eût pas eu lieu, ou qu'elle fût restée indécise, celle d'Iéna, quoique importante, aurait laissé à une autre bataille le soin de décider du succès de la campagne; et si celle d'Auerstaedt avait été gagnée par les Prussiens, comme les chances de probabilité étaient en leur faveur par leur supériorité numérique, l'armée française était perdue, ou tout au moins éprouvait un grand échec qui l'eût probablement contrainte à se retirer sur le Rhin [16].

Les Prussiens ont prétendu que la bataille de Mont-Saint-Jean (18 juin 1815) lavait l'affront qu'ils avaient reçu à Iéna, et que celle-là faisait le pendant de celle-ci. Il ne faut qu'un peu de réflexion et de bonne foi pour voir clairement que cette assertion est dictée par l'amour-propre humilié et la vanité. Et, en effet, à Mont- Saint-Jean, les Prussiens ne durent leurs succès, à la fin de l'action, qu'à la ténacité des Anglais pendant toute la journée, et cependant eux et les Anglais étaient du double plus forts que les Français; tandis qu'à Iéna les deux armées étaient d'égales forces, et les Français n'y avaient point d'alliés. Notre perte à Mont-Saint-Jean ne fut que la moitié de celle des Prussiens à Iéna. Après Mont-Saint-Jean, l'armée française se rallia, et vint sous Paris défendre pendant plusieurs jours la capitale; après Iéna, l'armée prussienne dispersée dans tous les sens ne put se rallier, se fit prendre en entier par petits paquets, laissa tellement Berlin à découvert, que depuis l'Elbe nos troupes n'eurent pas un coup de fusil à tirer, et qu'étant encore à trois jours de marche de cette ville, le maréchal Davout y envoya à l'avance des commissaires pour prévenir les magistrats que le 15 à midi, il ferait, avec son corps d'armée, son entrée dans la capitale de la Prusse; ce qui eut effectivement lieu. Un mois après Mont-Saint-Jean, l'armée derrière la Loire pouvait encore disputer la moitié de la France à toutes les armées de l'Europe, qui en avaient envahi l'autre moitié; un mois après Iéna, l'armée française seule occupait toute la Prusse, où il n'y avait plus vestige d'armée prussienne. Enfin, pour dernière dissemblance; lorsqu'après Mont-Saint-Jean les troupes alliées, surtout les troupes prussiennes, voulurent, malgré l'armistice conclu, tenter le siège de quelques -unes de nos forteresses, ils y éprouvèrent de longues et vigoureuses résistances; tandis qu'après Iéna l'armée française fit tomber la plupart des forteresses prussiennes à la première sommation, et, plus d'une fois, seulement avec de la cavalerie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]. Cette princesse, jeune et belle, entraînée par les séductions des partisans de la guerre, avait contribué à la décider. Elle accompagna le roi à l'armée. A cheval, elle le suivait partout, et ne s'éloigna de lui que le 13, veille de la bataille.

[2]. Les bagages que cette armée traînait à sa suite étaient immenses. Chaque officier paraissait plutôt avoir cru changer de garnison qu'entrer en campagne. On trouva dans presque toutes les voitures, des fauteuils, des tapis, des robes de chambre et jusqu'à des vases de nuit.

[3]. Le duc de Weimar, qui commandait l'avant-garde lorsque l'armée prussienne voulait marcher sur Francfort, obligé de rétrograder sur Weimar quand les Français tournèrent l'aile gauche.de.-leur ennemi, était encore près d'Erfurt lorsqu'on se battait vers Nauembourg et Iéna.

[4]. L'auteur des bulletins de l'armée française avait sans doute ses motifs pour présenter le duc de Brunswick comme l'un des provocateurs de la guerre; mais les documents que nous avons sous les yeux nous permettent de rendre à ce prince son véritable caractère politique, altéré dans ces bulletins

[5]. Si Napoléon désirait cette guerre, il sut néanmoins mettre les apparences de son côté, et tout le blâme de la provocation retomba sur la Prusse, qui, poussée par son mauvais destin, voulut absolument une rupture.

[6]. Passant en revue le 11, près de Lobenstein, le 2e de chasseurs à cheval, Napoléon demanda au colonel combien il avait de cavaliers. Celui-ci le lui dit, et il a jouta qu'il y avait parmi eux beaucoup de jeunes gens. — Qu'importe, dit Napoléon, ne sont-ils pas Français ? Et puis se tournant vers le régiment : Jeunes gens, leur dit-il, quand on ne craint pas la mort, on la fait rentrer dans les rangs ennemis. Cette expression, aussi juste qu'énergique, fit une grande impression sur ceux qui l'entendirent.

[7]. Plus tard roi de Suède.

[8]. Ce corps était la réserve de l'armée. Séparé dès le 12 de l'armée prussienne par le mouvement du maréchal Davout, il ne prit aucune part à la bataille, mais atteint le 17 à Halle, il y éprouva aussi une défaite totale.

[9]. Les corps du duc de Weimar et du prince de Wurtemberg, qui ne prirent aucune part à l'action du 14, étaient forts de vingt-cinq mille hommes.

[10]. A l'époque Kösen, maintenant Bad Kösen.

[11]. Le maréchal, qui dans ce moment n'avait avec lui qu'une cinquantaine de cavaliers, y compris ses aides-de camp et la reconnaissance ramenée, les plaça tous en vedette devant l'ennemi, qui s'était arrêté. Celui-ci, trompé par cette ruse, s'imagina que les plis du terrain cachaient un gros corps de cavalerie auquel appartenaient toutes ses vedettes , et n'osant pas pousser plus loin, il se retira bientôt; tandis que s'il eût avancé, il eût pu arriver à (Bad) Kösen avant nos troupes destinées à défendre ce défilé.

[12]. Le maréchal, à qui il importait beaucoup de connaître les forces de l'ennemi, et ne pouvant rien apercevoir à cause de ce brouillard, chargea le colonel Burke, son premier aide-de-camp, de lui faire des prisonniers à quelque prix que ce fût. Ce brave officier, prenant avec lui un détachement du 1er régiment de chasseurs, cherche l'avant-garde prussienne. Il la rencontre près d'Hassenhausen. Sans s'inquiéter de la supériorité de l'ennemi, six fois plus nombreux, il le charge, est charge à son tour, et sans se laisser entamer il parvient à faire plusieurs prisonniers, dont un major qu'il prend lui-même. Ces prisonniers donnèrent les détails les plus précis sur la force de l'armée prussienne, et leurs renseignements furent utiles pour les opérations de la journée. (Le colonel Burke devint plus tard lieutenant-général, porté sur le tableau d'activité).

[13]. Dans l'une de ces charges, les soldats du 17e de ligne voyant arriver la cavalerie ennemie, au lieu de la fusiller dès qu'elle fut à, portée, placèrent leurs schakos au bout des baïonnettes, et les agitant en l'air firent retentir les cris de Vive l'Empereur! sans s'inquiéter de l'approche de la cavalerie. « Mais tirez donc, leur cria le colonel Lanusse (plus tard lieutenant-général inspecteur). - Nous avons le temps, lui répondirent en riant ces courageux soldats, à vingt pas, nous verrons. » Et, effectivement, à cette distance une décharge terrible du régiment fit tourner bride aux Prussiens.

[14] . L'empereur Napoléon apprenant la bataille d'Auerstaedt, refusa d'abord d'y ajouter foi, persuadé qu'il était, 'avoir eu devant lui à Iéna toute l'armée prussienne. Le maréchal Davout lui fit dire que de plusieurs jours il ne pourrait croire à toute la vérité. Lorsque effectivement quelques jours après Napoléon eut connu toute la grandeur de sa victoire, il écrivit au maréchal: « Je vous félicite de tout mon cœur de votre belle conduite. Je regrette les braves que vous avez perdus, mais enfin ils sont morts au champ d'honneur, en vrais soldats. Témoignez toute ma satisfaction aux généraux, officiers et soldats de votre corps d'armée. Ils ont acquis pour jamais des droits, à mon estime et à ma reconnaissance.» Outre les récompenses qui furent accordées au 3e corps, il eut l'honneur d'entrer le premier de l'armée dans la ville de Berlin.

[15]. Il est conservé au musée d'Auxerre.

[16]. Le savant auteur des Considérations sur l'Art de la guerre, en parlant de la bataille d'Iéna, s'exprime ainsi: «Les Prussiens firent manquer la manœuvre du général français (Napoléon) en attaquant dans sa marche le corps tournant (celui du maréchal Davout) qui était seul engagé sur la rive gauche de la Saale. Les deux corps se rencontrent à Auerstaedt; et contre tous les calculs de probabilité qui accordent l'avantage au nombre, le corps français résiste, et donne ainsi le temps aux autres corps de l'armée de forcer le passage de la Saale à Iéna, et d'accourir à son secours; ce qui décide la victoire. » Pleins d'estime pour le talent et les connaissances de M. général Rogniat, nous ne saurions cependant partager son opinion sur cette bataille, que nous venons de décrire d'après des documents irrécusables. Loin que les Prussiens fissent manquer la manœuvre de Napoléon, ils la lui facilitèrent par la lenteur de leurs mouvements, et, certes, jamais manœuvre n'amena un résultat plus brillant. De plus, le maréchal Davout ne s'engagea point seul sur la rive gauche de la Saale, puisqu'il ne passa cette rivière que le 14, jour où toute l'armée française la passait aussi. Si ce maréchal fut vainqueur à Auerstaedt il ne le dut qu'à lui-même et à la valeur des troupes qu'il commandait; car les corps français engagés à Iéna agirent isolément, pour leur propre compte, et n'influèrent en aucune manière sur la retraite des soixante-six mille Prussiens qui marchaient sur Nauenbourg. Forcés de restreindre les développements que nous aurions pu donner à l'appui de nos assertions, nous pensons cependant les avoir suffisamment établies pour que le lecteur puisse en reconnaître toute la vérité, surtout s'il a sous les yeux une carte quelconque de la Saxe.

Extrait de Éphémérides militaires depuis 1792 jusqu'en 1815, ou Anniversaires de la valeur française. Octobre. par une société de militaires et de gens de lettres, 1820 Pillet aîné (Paris) 1818-1820.

Nous avons modernisé l'orthographe et les noms des lieux, ainsi que quelques autres éléments trop datés de 1820. Nous avons également fait quelques ajouts.

Murat à Iéna, d'après H. Chartier.

Cospeda

Cliquez 2X sur les panoramas pour les agrandir.

Vue sur le champ de bataille à partir du poste d'observation de l'Empereur, près

de la Napoleonstein sur le Windknollen.

En route, en venant de Zwätzen, vers la stèle Soult (Rodingen)

Près de la stèle Soult. (Rodingen)

Stèle indiquant l'emplacement, à 11 heures, le 14 octobre 1806, du 6ème corps du maréchal Ney, à la sortie

sud du village de Vierzehnheiligen, en direction de Lützeroda.

Panorama près de la stèle Grawert et du monument von Eberhardt (à gauche)

Près du monument von Eberhardt.

Stèle à la cavalerie prussienne.

Panorama du champ de bataille du haut de la tour de Kapellendorf.

Panorama du champ de bataille du haut de la tour de Kapellendorf.

Panorama du champ de bataille du haut de la tour de Kapellendorf.

Pour info : les photos de ces panoramas ont été prises en 2004, une époque à laquelle la qualité des appareils numériques n'était pas celle de nos jours !

Weimar, le 16 octobre 1806: Septième bulletin de la Grande Armée.

Le grand-duc de Berg a cerné Erfurth le 15, dans la matinée. Le 16, la place a capitulé. Par ce moyen, quatorze mille hommes, dont huit mille blessés et six mille bien portans, sont devenus prisonniers de guerre, parmi lesquels sont le prince d'Orange, le feld-maréchal Mollendorff, le lieutenant-général Larisph, le lieutenant-général Graver, les généraux majors Leffave et Zveilfel. Un parc de cent vingt pièces d'artillerie approvisionné est également tombé en notre pouvoir. On ramasse tous les jours des prisonniers.

Le roi de Prusse a envoyé un aide-de-camp à l'Empereur, avec une lettre en réponse à celle que l'Empereur lui avait écrite avant la bataille ; mais le roi de Prusse n'a répondu qu'après.

Cette démarche de l'empereur Napoléon était pareille à celle qu'il fit auprès de l'empereur de Russie, avant la bataille d'Austerlitz ; il dit au roi de Prusse : «Le succès de mes armes n'est point incertain. Vos troupes seront battues ; mais il en coûtera le sang de mes enfans ; s'il pouvait être épargné par quelque arrangement compatible avec l'honneur de ma couronne, il n'y a rien que je ne fasse pour épargner un sang si précieux. Il n'y a que l'honneur qui, à mes yeux, soit encore plus précieux que le sang de mes soldats.»

Il paraît que les débris de l'armée prussienne se retirent sur Magdebourg.

De toute cette immense et belle armée, il ne s'en réunira que des débris.Napoléon

Mersebourg, le 19 octobre 1806: Onzième bulletin de la Grande Armée.

Le nombre des prisonniers qui ont été faits à Erfurth est plus considérable qu'on ne le croyait. Les passeports accordés aux officiers qui doivent retourner chez eux sur parole, en vertu d'un des articles de la capitulation, se sont montés à six cents.

Le corps du maréchal Davoust a pris possession le 18 de Leipsick.

Le prince de Ponte-Corvo, qui se trouvait le 17 à Eisleben, pour couper des colonnes prussiennes, ayant appris que la réserve de S. M. le roi de Prusse, commandée par le prince Eugène de Wurtemberg, était arrivée à Halle, s'y porta. Après avoir fait ses dispositions, le prince de Ponte-Corvo fit attaquer Halle par le général Dupont, et laissa la division Drouet en réserve sur sa gauche. Le trente-deuxième et le neuvième d'infanterie légère passèrent les trois ponts au pas de charge, et entrèrent dans la ville, soutenus par le quatre-vingt-seizième. En moins d'une heure tout fut culbuté. Les deuxième et quatrième régimens de hussards et toute la division du général Rivaut traversèrent la ville et chassèrent l'ennemi de Dienitz, de Peissen et de Rabatz. La cavalerie prussienne voulut charger le huitième et le quatre-vingt-seizième d'infanterie, mais elle fut vivement reçue et repoussée.

La réserve du prince de Wurtemberg fut mise dans la plus complète déroute, et poursuivie l'espace de quatre lieues.

Les résultats de ce combat, qui mérite une relation particulière et soignée, sont cinq mille prisonniers, dont deux généraux et trois colonels, quatre drapeaux et trente-quatre pièces de canon.

Le général Dupont s'est conduit avec beaucoup de distinction.

Le général de division Rouyer a eu un cheval tué sons lui.

Le général de division Drouet a pris en entier le régiment de Treskow.

De notre côté, la perte ne se monte qu'à quarante hommes tués et deux cents blessés. Le colonel du neuvième régiment d'infanterie légère a été blessé.

Le général Léopold Berthier, chef de l'état-major du prince de Ponte-Corvo, s'est comporté avec distinction.

Par le résultat du combat de Halle, il n'est plus de troupes ennemies qui n'aient été entamées.

Le général prussien Blucher, avec cinq mille hommes, a traversé la division de dragons du général Klein, qui l'avait coupé. Ayant allégué au général Klein qu'il y avait un armistice de six semaines, ce général a eu la simplicité de le croire.

L'officier d'ordonnance près de l'Empereur, Montesquiou, qui avait été envoyé en parlementaire auprès du roi de Prusse l'avant-veille de la bataille, est de retour. Il a été entraîné, pendant plusieurs jours, avec les fuyards ennemis ; il dépeint le désordre de l'armée prussienne comme inexprimable. Cependant la veille de la bataille, leur jactance était sans égale. Il n'était question de rien moins que de couper l'armée française et d'enlever des colonnes de quarante mille hommes. Les généraux prussiens singeaient, autant qu'ils pouvaient, les manières du grand Frédéric.

Quoique nous fussions dans leur pays, les généraux paraissaient être dans l'ignorance la plus absolue de nos mouvements ; ils croyaient qu'il n'y avait sur le petit plateau de Jéna que quatre mille hommes ; et cependant la plus grande partie de l'armée a débouché sur ce plateau.

L'armée ennemie se retire à force sur Magdebourg.

Il est probable que plusieurs colonnes seront coupées avant d'y arriver. On n'a point de nouvelles depuis plusieurs jours du maréchal Soult, qui a été détaché avec quarante mille hommes pour poursuivre l'armée ennemie.

L'Empereur a traversé le champ de bataille de Rosbach ; il a ordonné que la colonne qui y avait été élevée, fût transportée à Paris.

Le quartier-général de l'Empereur a été le 18 à Mersebourg ; il sera le 19 à Halle. On a trouvé dans cette dernière ville des magasins de toute espèce, très-considérables.

Halle, le 20 octobre 1806: Treizième bulletin de la Grande Armée.

Le général Macon, commandant à Leipsick, a fait aux banquiers, négocians et marchands de cette ville une notification [Cette notification était une injonction à tous les négocians de déclarer les marchandises anglaises, dont la saisie était ordonnée.]. Puisque les oppresseurs des mers ne respectent aucun pavillon, l'intention de l'Empereur est de saisir partout leurs marchandises et de les bloquer véritablement dans leur île.

On a trouvé dans les magasins militaires de Leipsick quinze mille quintaux de farine et beaucoup d'autres denrées d'approvisionnement.

Le grand-duc de Berg est arrivé à Halberstadt le 19. Le 20, il a inondé toute la plaine de Magdebourg, par sa cavalerie, jusqu'à la portée du canon. Les troupes ennemies, les détachemens isolés, les hommes perdus, seront pris au moment où ils se présenteront pour entrer dans la place.

Un régiment de hussards ennemis croyait que Halberstadt était encore occupé par les Prussiens ; il a été chargé par le deuxième de hussards, et a éprouvé une perte de trois cents hommes.

Le général Beaumont s'est emparé de six cents hommes de la garde du roi, et de tous les équipages de ce corps.

Deux heures auparavant, deux compagnies de la garde royale à pied avaient été prises par le maréchal Soult.

Le lieutenant-général, comte de Schmettau, qui avait été fait prisonnier, vient de mourir à Weimar.

Ainsi, de cette belle et superbe armée qui, il y a peu de jours, menaçait d'envahir la confédération du Rhin, et qui inspirait à son souverain une telle confiance, qu'il osait ordonner à l'empereur Napoléon de sortir de l'Allemagne avant le 8 octobre, s'il ne voulait pas y être contraint par la force ; de cette belle et superbe armée, disons-nous, il ne reste que les débris, chaos informe qui mérite plutôt le nom de rassemblement que celui d'armée. De cent soixante mille hommes qu'avait le roi de Prusse, il serait difficile d'en réunir plus de cinquante mille, encore sont-ils sans artillerie et sans bagages, armés en partie, en partie désarmés. Tous ces événemens justifient ce que l'Empereur a dit dans sa première proclamation, lorsqu'il s'est exprimé ainsi : «Qu'ils apprennent que s'il est facile d'acquérir un accroissement de domaines et de puissance avec l'amitié du grand peuple, son inimitié est plus terrible que les tempêtes de l'Océan.»

Rien ne ressemble en effet davantage à l'état actuel de l'armée prussienne que les débris d'un naufrage. C'était une belle et nombreuse flotte qui ne prétendait pus moins qu'asservir les mers ; les vents impétueux du nord ont soulevé l'Océan contre elle. Il ne rentre au port qu'une petite partie des équipages qui n'ont trouvé de salut qu'en se sauvant sur des débris.

Trois lettres interceptées peignent au vrai la situation des choses.

Une autre lettre également interceptée, montre à quel point le cabinet prussien a été dupe de fausses apparences. Il a pris la modération de l'empereur Napoléon pour de la faiblesse. De ce que ce monarque ne voulait pas la guerre, et faisait tout ce qui pouvait être convenable pour l'éviter, on a conclu qu'il n'était pas en mesure, et qu'il avait besoin de deux cent mille conscrits pour recruter son armée.

Cependant l'armée française n'était plus claquemurée dans les camps de Boulogne ; elle était en Allemagne : M. Ch. L. de Hesse et M. d'Haugwitz auraient pu la compter. Reconnaissons donc ici la volonté de cette providence qui ne laisse pas à nos ennemis des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, du jugement et de la raison pour raisonner.

Il paraît que M. Charles Louis de Hesse convoitait seulement Mayence. Pourquoi pas Metz ? pourquoi pas les autres places de l'ouest de la France ? Ne dites donc plus que l'ambition des Français vous a fait prendre les armes ; convenez que c'est votre ambition mal raisonnée qui vous a excités à la guerre. Parce qu'il y avait une armée française à Naples, une autre en Dalmatie, vous avez projeté de tomber sur le grand-peuple ; mais en sept jours vos projets ont été confondus. Vous vouliez attaquer la France sans courir aucun danger, et déjà vous avez cessé d'exister.

On rapporte que l'empereur Napoléon ayant, avant de quitter Paris, rassemblé ses ministres, leur dit : «Je suis innocent de cette guerre ; je ne l'ai provoquée en rien : elle n'est point entrée dans mes calculs. Que je sois battu si elle est de mon fait. Un des principaux motifs de la confiance dans laquelle je suis que mes ennemis seront détruits, c'est que je vois dans leur conduite le doigt de la providence, qui, voulant que les traîtres soient punis, a tellement éloigné toute sagesse de leurs conseils, que lorqu'ils pensent m'attaquer dans un moment de faiblesse, ils choisissent l'instant même où je suis le plus fort.»

Dessau, le 22 octobre 1806: Quatorzième bulletin de la Grande Armée.

Le maréchal Davoust est arrivé le 20 à Wittemberg, et a surpris le pont sur l'Elbe au moment où l'ennemi y mettait le feu.

Le maréchal Lannes est arrivé à Dessau ; le pont était brûlé ; il a fait travailler sur-le-champ à le réparer.

Le marquis de Lucchesini s'est présenté aux avant-postes avec une lettre du roi de Prusse. L'empereur a envoyé le grand-maréchal de son palais, Duroc, pour conférer avec lui.

Magdebourg est bloqué. Le général de division Legrand, dans sa marche sur Magdehourg, a fait quelques prisonniers. Le maréchal Soult a ses postes autour de la ville. Le grand-duc de Berg y a envoyé son chef d'état-major le général Belliard. Ce général y a vu le prince de Hohenlohe. Le langage des officiers prussiens était bien changé. Ils demandent la paix à grands cris. «Que veut votre empereur, nous disent-ils ? Nous poursuivra-t-il toujours l'épée dans les reins ? Nous n'avons pas un moment de repos depuis la bataille.» Ces messieurs étaient sans doute accoutumés aux manoeuvres de la guerre de sept ans. Ils voulaient demander trois jours pour enterrer les morts. «Songez aux vivans, a répondu l'empereur, et laissez-nous le soin d'enterrer les morts ; il n'y a pas besoin de trêve pour cela.»

La confusion est extrême dans Berlin. Tous les bons citoyens, qui gémissaient de la fausse direction donnée à la politique de leur pays, reprochent avec raison aux boute-feux excités par l'Angleterre, les tristes effets de leurs menées. Il n'y a qu'un cri contre la reine dans tout le pays.

Il paraît que l'ennemi cherche à se rallier derrière l'Oder.

Le souverain de Saxe a remercié l'empereur de la générosité avec laquelle il l'a traité, et qui va l'arracher à l'influence prussienne.

Cependant bon nombre de ses soldats ont péri dans toute cette bagarre.

Le quartier-général était, le 21, à Dessau.

Potsdam, le 25 octobre 1806: Dix-septième bulletin de la Grande Armée.

Le corps du maréchal Lannes est arrivé le 24 à Potsdam.

Le corps du maréchal Davoust a fait son entrée le 25, à dix heures du matin, à Berlin.

Le corps du maréchal prince de Ponte-Corvo est à Brandenbourg.

Le corps du maréchal Augereau fera son entrée à Berlin, demain 26.

L'empereur est arrivé hier à Potsdam, et est descendu au palais. Dans la soirée, il est allé visiter le nouveau palais, Sans-Soucy, et toutes les positions qui environnent Potsdam. Il a trouvé la situation et la distribution du château de Sans-Soucy, agréables. Il est resté quelque temps dans la chambre du grand Frédéric, qui se trouve tendue et meublée telle qu'elle l'était à sa mort.

Le prince Ferdinand, frère du grand Frédéric, est demeuré à Berlin.

On a trouvé dans l'arsenal de Berlin cinq cents pièces de canon, plusieurs centaines de milliers de poudre et plusieurs milliers de fusils.

Le général Hullin est nommé commandant de Berlin.

Le général Bertrand, aide-de-camp de l'empereur, s'est rendu à Spandau, la forteresse se défend ; il en a fait l'investissement avec les dragons de la division Dupont.

Le grand-duc de Berg s'est rendu à Spandau pour se mettre à la poursuite d'une colonne qui file de Spandau sur Stettin, et qu'on espère couper.

Le maréchal Lefebvre, commandant la garde impériale à pied, et le maréchal Bessières, commandant la garde impériale à cheval, sont arrivés à Potsdam le 24 à neuf heures du soir.

La garde à pied a fait quatorze lieues dans un jour.

L'empereur reste toute la journée du 25 à Potsdam.

Le corps du maréchal Ney bloque Magdebourg.

Le corps du maréchal Soult a passé l'Elbe à une journée de Magdebourg, et poursuit l'ennemi sur Stettin.

Le temps continue à être superbe ; c'est le plus bel automne que l'on ait vu.

En route, l'empereur étant à cheval, pour se rendre de Wittemberg à Potsdam, a été surpris par un orage, et a mis pied à terre dans la maison du grand-veneur de Saxe. S.M. a été fort étonnée de s'entendre appeler par son nom par une jolie femme ; c'était une Égyptienne, veuve d'un officier français de l'armée d'Égypte, et qui se trouvait en Saxe depuis trois mois ; elle demeurait chez le grand-veneur de Saxe, qui l'avait recueillie et honorablement traitée. L'empereur lui a fait une pension de 1200 fr. et s'est chargé de placer son enfant. «C'est la première fois, a dit l'empereur, que je mets pied à terre pour un orage ; j'avais le pressentiment qu'une bonne action m'attendait là.»

On remarque comme une singularité, que l'empereur Napoléon est arrivé à Potsdam,, et descendu dans le même appartement, le jour même, et presque à la même heure que l'empereur de Russie, lors du voyage que fit ce prince, l'an passé, et qui a été si funeste à la Prusse. C'est de ce moment, que la reine a quitté le soin de ses affaires intérieures et les graves occupations de la toilette, pour se mêler des affaires d'état, influencer le roi, et susciter partout ce feu dont elle était possédée.

La saine partie de la nation prussienne regarde ce voyage comme un des plus grands malheurs qui soit arrivé à la Prusse.

On ne se fait point d'idée de l'activité de la faction pour porter le roi à la guerre malgré lui.

Le résultat du célèbre serment fait sur le tombeau du grand Frédéric le 4 novembre 1805, a été la bataillé d'Austerlitz et l'évacuation de l'Allemagne par l'armée russe, à journées d'étapes. On fit quarante-huit heures après, sur ce sujet, une gravure qu'on trouve dans toutes les boutiques, et qui excite le rire même des paysans. On y voit le bel empereur de Russie, près de lui la reine, et de l'autre côté le roi qui lève la main sur le tombeau du grand Frédéric ; la reine elle-même, drapée d'un schall à peu près comme les gravures de Londres représentent lady Hamilton, appuie la main sur son coeur, et a l'air de regarder l'empereur de Russie. On ne conçoit point que la police de Berlin ait laissé répandre une aussi pitoyable satire.

Toutefois, l'ombre du grand Frédéric n'a pu que s'indigner de cette scène scandaleuse. Son esprit, son génie et ses voeux étaient avec la nation qu'il a tant estimée, et dont il disait que s'il en était roi, il ne se tirerait pas un coup de canon en Europe, sans sa permission.

Potsdam, le 26 octobre 1806: Dix-huitième bulletin de la Grande Armée.

L'empereur a passé à Potsdam la revue de la garde à pied, composée de dix bataillons et de soixante pièces d'artillerie, servie par l'artillerie à cheval. Ces troupes, qui ont éprouvé tant de fatigues, avaient la même tenue qu'à la parade de Paris.A la bataille de Jéna, le général de division Victor a reçu un biscaïen qui lui a fait une contusion : il a été obligé de garder le lit pendant quelques jours. Le général de brigade Gardanne, aide-de-camp de l'empereur, a eu un cheval tué et a été légèrement blessé. Quelques officiers supérieurs ont eu des blessures, d'autres des chevaux tués, et tous ont rivalisé de courage et de zèle.

L'empereur a été voir le tombeau du grand Frédéric. Les restes de ce grand homme sont renfermés dans un cercueil de bois recouvert en cuivre, placé dans un caveau sans ornemens, sans trophées, sans aucune distinction qui rappellent les grandes actions qu'il a faites.

L'empereur a fait présent à l'Hôtel-des-Invalides de Paris, de l'épée de Frédéric, de son cordon de l'Aigle-Noir, de sa ceinture de général, ainsi que des drapeaux que portait sa garde dans la guerre de sept ans. Les vieux invalides de l'armée de Hanovre accueilleront avec un respect religieux tout ce qui a appartenu à un des premiers capitaines dont l'histoire conservera le souvenir.

Lord Morpelh, envoyé d'Angleterre auprès du cabinet prussien, ne se trouvait, pendant la journée de Jéna, qu'à six lieues du champ de bataille. Il a entendu le canon ; un courrier vint bientôt lui annoncer que la bataille était perdue, et en un moment il fut entouré de fuyards qui le poussaient de tous côtés.

Il courait en criant : Il ne faut pas que je sois pris ! Il offrit jusqu'à soixante guinées pour obtenir un cheval ; il en obtint un et se sauva.

La citadelle de Spandau, située à trois lieues de Berlin, et à quatre lieues de Potsdam, forte par sa situation au milieu des eaux, et renfermant douze cents hommes de garnison, et une grande quantité de munitions de guerre et de bouche, a été cernée le 24 dans la nuit. Le général Bertrand, aide-de-camp de l'empereur, avait déjà reconnu la place. Les pièces étaient disposées pour jeter des obus et intimider la garnison. Le maréchal Lannes a fait signer par le commandant la capitulation de cette place.

On a trouvé à Berlin des magasins considérables d'effets de campement et d'habillement ; ou en dresse les inventaires.

Une colonne, commandée par le duc de Weimar, est poursuivie par le maréchal Soult. Elle s'est présentée le 23 devant Magdebourg. Nos troupes étaient là depuis le 20. Il est probable que nette colonne, forte de quinze mille hommes, sera coupée et prise. Magdebourg est le premier point de rendez-vous des troupes prussiennes. Beaucoup de corps s'y rendent. Les Français le bloquent.

Une lettre de Helmstadt, récemment interceptée, contient des détails curieux.

MM. le prince d'Hatzfeld, Basching, président de la police, le président de Kercheisen ; Formey, conseiller intime ; Polzig, conseiller de la municipalité ; MM. Ruek, Siegr et Hermensdorf, conseillers députés de la ville de Berlin, ont remis ce matin à l'empereur, à Potsdam, les clefs de cette capitale. Ils étaient accompagnés de MM. Grote, conseiller des finances ; le baron de Vichnitz et le baron d'Eckarlstein.

Ils ont dit que les bruits qu'on avait répandus sur l'esprit de cette ville étaient faux ; que les bourgeois et la masse du peuple avaient vu la guerre avec peine ; qu'une poignée de femmes et de jeunes officiers avaient fait seuls ce tapage ; qu'il n'y avait pas un seul homme sensé qui n'eût vu ce qu'on avait à craindre, et qui pût deviner ce qu'on avait à espérer. Comme tous les Prussiens, ils accusent le voyage de l'empereur Alexandre des malheurs de la Prusse. Le changement qui s'est dès-lors opéré dans l'esprit de la reine, qui, de femme timide et modeste, s'occupant de son intérieur, est devenue turbulente et guerrière, a été une révolution subite. Elle a voulu tout à coup avoir un régiment, aller au conseil ; elle a si bien mené la monarchie, qu'en peu de jours elle l'a conduite au bord du précipice.

Le quartier-général est à Charlottembourg.

Charlottembourg, le 27 octobre 1806: Dix-neuvième bulletin de la Grande Armée.

L'empereur, parti de Potsdam aujourd'hui à midi, a été visiter la forteresse de Spandau.

Il a donné des ordres au général de division Chasseloup, commandant le génie de l'armée, sur les améliorations à faire aux fortifications de cette place.

C'est un ouvrage superbe ; les magasins sont magnifiques.

On a trouvé à Spandau des farines, des grains, de l'avoine pour nourrir l'armée pendant deux mois, des munitions de guerre pour doubler l'approvisionnement de l'artillerie.

Cette forteresse, située sur la Sprée, à deux lieues de Berlin, est une acquisition inestimable.

Dans nos mains, elle soutiendra deux mois de tranchée ouverte.

Si les Prussiens ne l'ont pas défendue, c'est que le commandant n'avait pas reçu d'ordre, et que les Français y sont arrivés en même temps que la nouvelle de la bataille perdue.

Les batteries n'étaient pas faites et la place était désarmée.